ホーン岬上陸作戦

1・コマンダンテ 2・今なら上陸できる! 3・不可能な夢は確信へ 4・ついにやった!

1・コマンダンテ

〈ホーン岬〉――この短い言葉がヨット乗りの血を沸きたてる。それは、地の果ての南米最南端にそそり立つ、太平洋と大西洋を分かつ伝説の岬。

大航海時代と呼ばれた16世頃の昔から、ホーン岬周辺の荒海では、多くの船が嵐で難破、消息を絶っていた。海の最悪の難所、魔の岬、恐怖の象徴として、ホーン岬の名は船乗りたちを震え上がらせ、幾世紀も語り継がれてきたという。

もちろん現代でも、小型ヨットでホーン岬を目指すのは、命がけの冒険だ。それだけに、成功すれば至上の喜びと名誉に違いない。挑戦者は後を絶たず、遭難するヨットも少なくない。登山家に対する最高峰エベレストのように、ホーン岬は危険な、けれども野心あるヨット乗りにはあこがれの、目標地点でもあった。

その岬の前を、単に通り過ぎるばかりでなく、ぼくは自分の足裏で、実際に岬を感じたいと望んでいた。

*

南半球の四月初め、パタゴニアの多島海を下る[青海]は、地上最南の町プエルト・ウィリアムスに到着した。

桟橋に上がるなり、写真を撮るなと告げられた。港内には灰色の軍艦と魚雷艇、丘の上には通信用鉄塔が立ち上がる。この海軍基地から百数十キロ南に、目指す岬は位置している。

ホーン岬の詳しい情報を得るために、基地の司令部を訪ねてみる。入口で兵士に事情を話すと案内された、事務所の一室。座っていたのはコマンダンテ、基地の最高司令官だ。

紺の軍服を着た初老の紳士は、微笑みながら握手を求めた。ぼくは自己紹介を済ませると、壁に張られた海図の上に、岬に向かうコースを指で描く。

「だめだ。軍事上の理由で通行は許可できない」

コマンダンテはそう言うと、別のルートを指し示し、途中の危険な岩や潮流、嵐の際の避難場所など、詳しい助言をしてくれる。態度は驚くほど好意的だ。できれば、岬の安全な上陸地点も教わりたい。

が、「ホーン岬に上陸したい」と打ち明けて、「そのような危険行為は禁止する」と言われれば、夢が夢のままに終わるのだ。

ひとり言のように、軽い調子で言ってみる。

「岬の前を通るとき、幸運にも天気がよかったら、ボートで上陸してみたい」

突然、彼の笑顔が曇った。ぼくは失敗したと思って唇を噛む。しばらく沈黙が続いた後、コマンダンテは語り始めた。

「ホーン岬の海域では、強風が連日のように吹き荒れる。数か月前、ドイツのヨットが烈風に逆らって丸4日も走り続けたが、少しも岬に接近できないまま、とうとう大波に呑まれて転覆した。我々チリ海軍が救助して、この基地に連れてきたのだよ」

彼は机に手を伸ばすと、今日の天気図を取り上げた。

「ごらん、低気圧が幾つも並んで、毎日のように通っていく」

「でも、低気圧の後には、必ず高気圧が来るでしょう?」

「いや、君は間違っている。高気圧はこないのだ。低気圧だけが次々と通過するのだよ。夏なら見込みもあるが、今はもう4月に入っている。ここ南半球では冬が目前で、天候は絶望的に悪い。チリ海軍は君のために各種の援助が可能でも、この地方の天気に関しては、神に祈るほか道はない」

真剣な口調でコマンダンテは続ける。

「日本からここに来るまで、地球を半周する長い航海で、君は何度も嵐を体験したはずだ。しかし、他と違ってホーン岬の嵐は……」

彼の言葉を遮ると、ぼくは後を続けた。

「他と違ってホーン岬の付近では、深さ4000メートルの海底が、急に100メートルまで浅くなる。そのために起こる急峻な三角波が、船にとって非常に危険なのです」

「まさにその通りだ。波長の短い悪質な三角波に襲われて、ヨットの帆やマストを失えば、たとえ沈没をまぬがれても、流されて岩に衝突するか、大洋を永遠に漂流するばかりだよ」

彼の厳しい言葉が、ぼくの体と心の奥に刻まれた、触れたくない記憶、思い出したくない感覚、忘れていた荒海の恐怖を呼び覚ます。だが、上陸を禁止するとは、彼は一言も語らない。単独で上陸可能とは、おそらく思っていないのだ。

夕方、コマンダンテがトヨタの四輪駆動で港を訪れ、岸壁から[青海]を見おろした。

「これほど小さなヨットで、日本からよくここまで……。ホーン岬を無事通過できるよう、くれぐれも慎重な航海を」

翌日、飲料水の補給を済ませると、[青海]は基地の町を後にした。

2・今なら上陸できる!

ホーン岬の十キロ手前に達したのは、4日後の朝だった。幸運にも奇跡のような晴れ空の下、初めて見る伝説の岬は、標高406メートルにそびえる三角岩の頂上に陽を浴びて、青い海面に立っていた。

でも、あれほど夢見た光景なのに、感動も、喜びすらもない。それよりも、海図にない未発見の岩と潮流が怖くてたまらない。前方の水面に注意深く目を凝らし、全身の神経と皮膚を張りつめながら、岬に向けて舵をとる。ホーン岬周辺では、一つの小さな失敗が、もしかすると航海の永遠の終わりを意味している。

正午過ぎ、岬の南端に達すると、晴天の太陽が逆光の位置に輝いて、目前にそそり立つホーン岬は、巨大なピラミッド状のシルエットに変わっていた。荒々しい突起の並ぶ岩肌を、双眼鏡で見上げてみる。

岬の崖下をしばらく進むと、海岸線が急に凹んで、ぽかりと小湾が現れた。海図で検討した上陸候補地。でも、岸には大きな黒石が、人の頭のように幾つも転がって、うねりと波が白く激しく砕けている。小さな手漕ぎボートで近づけば、波に呑まれてしまうだろう。

その地点をあきらめて、さらに前進を続けると、次の候補に選んだ小湾が見えてきた。近づいて双眼鏡で調べると、湾内は海藻で埋まっている。乗り入れるのは危険とみた。でも、湾の前に停泊し、海藻の上をボートで進めば、岸に上陸できそうだ。

ただちにCQR型の錨を湾口に降ろすと、エンジンで船体を動かして、錨の利き具合を確かめる。が、全力で強く引くと、海底を滑ってしまうのだ。

でも、今日は幸いにも風が弱く、[青海]が吹き流される危険はない。今、今なら上陸できる。これほどのチャンスは、次の夏まで二度とこないかもしれない。ついに長年の夢をかなえるときがきた。ボートを水に降ろして漕ぎ進めば、わずか数分で念願の岬を踏めるのだ。

デッキの上で、ボートの縁をつかんで持ち上げる。が、充分に錨が利かない以上、上陸中に嵐が始まれば、ぼくを岬に残したまま、[青海]は大洋に流されてしまうだろう。錨の種類を替えて試そうにも、秋の日暮れは近づいていた。

150メートル先の岸を見つめて、思案する。2年近い日本からの道程と比べれば、ボートを漕いで瞬時に上陸できる距離。今のところ天気は穏やかで、水面には小波ばかりが立っている。どうせ途中で嵐はこない。たとえ嵐がきても、おそらく錨は滑らない。何年も準備したのに、今やらなければ一生できないかもしれない。

今だ、今なら夢を確実に実現できる。なんとしても、やりたい。ボートを漕げば数分で、念願の岬を踏めるのだ。

が、やはり、できない。[青海]を失う危険が少しでもある以上、それは決してできない。どんなに夢を実現したくても、万一の致命的な危険に対し、回避策を用意していなければ、無謀な行為に違いない。

上陸点を目前にしながら、つらい決断をすると、手早く湾の見取り図を描き、海底の地形を測深機で調べ、いつのまにか強まり始めた風の中、逃げるように岬を立ち去った。これまでの晴天は、やはり奇跡か幻に違いない。天気は急変し、嵐が駆け足で迫っていた。

3・不可能な夢は確信へ

ホーン岬に烈風が吹き狂った四日間、北に三十キロ離れた山間の入江に、[青海]は息を潜めて隠れていた。ぼくは船室に入ったまま、再挑戦の念入りな準備を進めていく。

作戦の成否は、停泊技術にかかっている。投下する錨の種類を的確に選び、しっかりと海底に打たないと、上陸中に嵐が来たとき、無人の[青海]は吹き流されてしまうだろう。

CQR型の錨は、強く引くと海底を移動した。海底の質に適合していない。測深機による超音波反射のパターンでは、海底は固い砂か泥、もしくは海藻の少し生えた岩だろう。ならばフィッシャーマン型の錨が適している。

小湾の見取り図で上陸シミュレーションを行い、万一に備えて非常食、ハンマー、軍用折りたたみシャベル、発煙筒、フラッシュライトなどを背負いバッグに詰めておく。上陸時にボートが波で転覆する場合も考えて、冷水から身を守るウェットスーツも用意した。

とはいえ、単独でのホーン岬上陸は、本当に実現可能だろうか。これまで会った人は皆、無謀な行為と断言した。自分自身、不可能と思った時期もある。だが、不可能であれば、それだけに、強い情熱が湧きあがる。

やりたい。なんとしても実現したい。かつての船乗りたちを身震いさせた恐怖の岬、伝説の岬、幻のホーン岬を、自分の両足で踏みしめたい。仮に不可能と分かっていても、人には挑戦すべきことがある。

これまでの約4か月、多島海を吹き荒れる台風並みの嵐の中、島陰に何度も錨を打って夜を明かした。数多くの無人島にボートを漕いで上陸もした。これらはホーン岬上陸のトレーニングではなかったか。ぼくは今や経験と技術の蓄積を持っている。本番に応用できないわけがない。――ホーン岬上陸は不可能な夢から、完全に実現可能な強い確信に変わっていた。

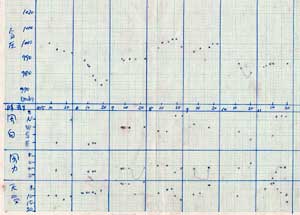

マゼラン海峡を越えて多島海最南部に入って以来、風向・風力・気圧・雲量などを一日数回グラフ用紙にプロットして、気象の特性と変化を知る努力を続けていた。気圧は安定の兆しを見せ、風力は確実に落ち、風向も変わり始めている。

よし、明日、4月15日、ホーン岬上陸作戦の決行だ。

(続く)

4・ついにやった!

午前5時、真っ暗闇に目を開ける。強風の唸り声をしばらくベッドで聞いていた。起き上がってハッチを開くと、南緯55度の凍った風が、顔の皮膚を突き刺した。一瞬、身震いしてハッチを閉める。

「今日はまだ無理なのか?」

昨日までは入江の口で岩に波が砕け、空に水柱を上げていた。が、それはもうない。風力も確実に落ちて、上陸には好都合の西風だ。これ以上待っても天気がよくなる保証はない。明日には再び嵐が始まるかもしれない。よし、行こう。やはり行こう。途中で風が強まれば、すぐに戻って来ればよい。

いつのまにか、突風に混ざった雨粒が、船室の小窓をピシピシたたき始めていた。少し迷った末、それでも出発を決意すると、缶詰で手早く朝食を済ませ、黄色いカッパを着て外に出る。夜明け直前の一面が青い景色の中、冷たい空気を吸っては吐いた。朝の出発は、やはりいつもすがすがしい。

明け方の海に、[青海]はエンジンを軽快に響かせて、入江の外に進み出る。片手に行動計画書を持ちながら、通過点に定めた岩や小島を予定の所要時間でクリアして、時計の針のように正確なペースで南下する。すべてを計画通りに行って、日没前に入江に戻ってこなければ、暗闇の中で岩々に衝突するだろう。ホーン岬周辺の航海には、綱渡りのような緊張感が付きまとう。一歩踏み外せば、それですべてが終わるのだ。

ときおり、風をぎっしりと固めたようなウィリウォウの突風が帆を襲い、[青海]は大きく横倒しに傾いた。行く手の空には青黒い雲。その底辺から幾つも不気味に垂れ下がる、靴下か手足のようなものは何だろう。

朝の出発から3時間15分後、目指す小湾の前に達して帆を降ろすと、幸いにも湾内は岬の風下で、うねりも波もたいしてない。これならば上陸できそうだ!

作戦の成否を決める停泊方法は、状況に応じて数種類の案をたててある。風向と地形を再確認すると、計画書の第三案に着手した。

まず初めに、湾内に密生する海藻の林に注意深く近づいて、計画書の第一ポイントにフィッシャーマン型の錨を投下する。次にエンジンを全速で回し、船体で錨のロープを強く引く。と、予想通りだった。綱渡りができるほどロープを固く張っても、錨は全く滑らない。がっしりと海底に食い込んだ。急いで第二ポイントに移り、もう一本の錨も投下する。

これで大丈夫、これで完璧だ。過去の経験から風力8の疾強風にも耐えるだろう。上陸中に[青海]が流される不安はない。ぼくは小躍りしていた。上陸は成功したも同然だ。

水面にボートを降ろすと、オールに力を込めて、岸までの150メートルを漕ぎ進む。風はときおりヒューヒューと息を強め、小波が岩に白く砕けている。が、そんなものは気にならない。海藻の上を滑るように通過して、黒岩の岸辺に到達した。

「やった、ついにやった。伝説のホーン岬を踏みしめた」興奮でヒザはガクガク震えていた。よくもまあ、こんな最果ての地まで来たものだ。[青海]は今、ホーン岬に停泊して、足裏には何年も夢見た幻の地面を感じている。これほど愉快で素晴らしいことが、またとあるだろうか。いままでの努力と苦労は、すべてが今日のためだった。

黒岩の浜で写真を撮り、記念の岩を集めるうちに、予定の一時間は過ぎ去った。でも、このまま帰りたくはない。上陸したからには、あこがれの岬にテントを張って一夜を過ごしたい。海面上406メートルにそびえる、三角岩の頂上も踏んでみたい。今ならそれができる。決断すれば間違いなく実現できる。今やらなくては一生の間、チャンスは二度とこないだろう。やりたい。なんとしてもやりたい。

が、やはりそれはできない。99パーセント安全でも、1パーセントの致命的な危険に対し回避策が用意されていなければ、無謀な行為と知っている。次の嵐はいつ始まり、どれほど勢いを増すか分からない。急いで出発点の入江に帰らなければ、もしかすると永遠に、どの入江にも戻れない。

海藻の上をボートで引き返すと、150メートル沖の[青海]に乗り移り、ただちにロープを引いて錨の回収にとりかかる。が、何か、何かおかしい。錨が、やけに重い。というより、力が、腕に力が、思うように入らない。

左手に巻いた包帯に目を向けると、真っ赤に染まっている。食事の後片付けのとき、缶詰のふたで指を深く切り、傷の奥には白いものまで見えていたのだ。合計110メートルのロープを全て引き上げ、錨を回収できるだろうか。

濃いねずみ色の空からは、固い雹がバラバラと降り落ちて、デッキを鳴らし始めていた。風も急に勢いを強め、次の嵐が迫っている。一分でも早く、岬を離れなくては。

痛みだした左手をかばいながら、両腕で少しずつ、少しずつ、錨のロープを夢中で引き寄せる。出血が増すたびに何度も休み、背中一面に冷たい汗を感じながら、懸命に錨の回収を試みる。と、重さ20キロ近い鉄の塊は、やっとのことで、水面に姿を現した。

ところがどうだ、錨の爪には茶色いビニールのような海藻が、数十キロ、いや、おそらく数百キロも、ごっそりと絡みついている。これではどんなに引いても、いくら頑張っても、腕の力、一人の力では、水面からデッキに上がらない。

さらに強まる風の中、急いで船尾の物入れを開け、このときに備えてサンフランシスコで用意した刃渡り45センチの蛮刀を出すと、デッキに腹ばいになり、上半身を海に突き出して片手を伸ばし、海藻の塊をたたき切る。

「ふう、やっと錨は回収できた」

即座に帆を揚げると帰路につく。振り返った後ろには、ホーン岬の頂上が、雹の降り落ちる黒い空を、さらに黒く突いていた。強風で海一面が白くなり、顔は飛沫で濡れる。が、そんなことは、もはやどうでもよかった。

嵐に追われるように、朝と同じコースを3時間半で引き返し、山間の安全な入江に逃げ込むと、腕時計を見た。出発から約9時間。行動計画書よりも1時間、すべてが早く完了して、〈ホーン岬上陸作戦〉は成功した。

ホーン岬上陸作戦に関する写真と解説は、

BlueWaterStory19ホーン岬上陸作戦

でご覧になれます。