-- これは実話です --

人里遠く離れ、めったに訪れる人も船もない、ひっそりとしたUsborne群島の浜辺

Critical Advice to Sailors

錨を投下しただけでは、利くという保証は得られない。海底の種類に合わせた錨の選択、チェーンやロープの十分な準備と適切な使用、荒天下のアンカリング経験や知識の習得も大切である。ヨットを走らせる腕ばかりでなく、とどまるための技術も磨くことが、クルージング中に艇を失う危険を低減させることになる。

解説

月刊<舵>2011年01月号より。

第11話目は、秘境の中の秘境の話です。まず最初に、この場所がなぜそれほど秘境なのかを、ご説明しましょう。

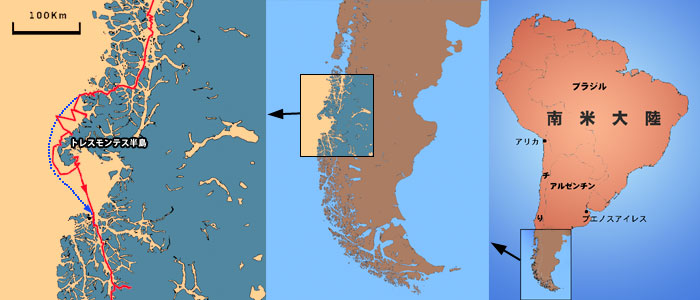

南米チリ多島海を下る<青海>は、日本の本州ほども延々と続く島々の間を南下していきますが、途中で外海に出る必要がありました。 下の地図には、赤線で<青海>のコースを記してありますが、この部分で島々の間の水路は途切れており、一度外海に出なくてはなりません。

緯度は南緯46から48度、日本で言えば北海道最北端より高緯度ですから、うねりも波も高く、海は決して穏やかではありません。できれば、大急ぎで通過して、再び島々の間の水路に逃げ込みたいものです。

ですから、船もヨットも、途中の入江にはほとんど寄らず、図上の青い点線のように、トレスモンテス半島を一気に回るコースを走ります。(仮に寄っても一か所程度でしょうか)

では、なぜ<青海>は、赤線のように複雑なコースをとったのでしょう? それは、小さなヨットで、単独航海だったからです。

というのも、青い点線コースは200キロ以上もありますから、小さな<青海>の速度では、一日で走ることはできません。また、交代要員がありませんから、徹夜で走らなくてはなりません。陸から遠い場合、航海中に寝ていても問題は少ないのですが、今回は陸のすぐ近くです。もし、風向きが適当でなければ、数日も徹夜を強いられる可能性があったのです。

そこで安全のため、トレスモンテス半島の入江に4か所も寄りながら、少しずつ南下することにしたのです。

しかしながら、それらの入江は、ヨットも船も滅多に訪れない場所、訪れる必要のない場所、できれば立ち寄らずに素通りしたい場所だったと言うわけです。 (図上の赤線が一部ジグザグになっていますが、強風の向かい風で難儀したためです。)

上の図が、今回の場所、usborne群島です。地図の上のボタンを押して、衛星写真をご覧ください。拡大すると、舵誌に書いた「美しい砂浜?」も確認できます。

*

この地は「秘境」であると述べましたが、現代までの歴史を振り返ってみましょう。

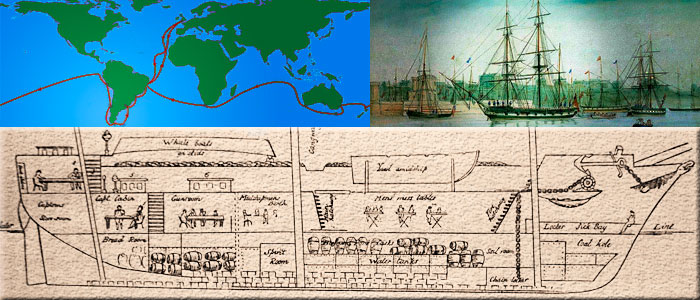

下の図は、国立科学博物館の資料(日本人はるかな旅展2001年)をもとに作製したものです。これによると10万年ほど前にアフリカを旅立った人類は、約3万年前にはシベリアに達し、1万5000年ほど前には、その当時、地続きだったベーリング海峡(ロシアとアメリカの間)を渡り、南米パタゴニア地方に達しています。

下の図の右は、チリ多島海に住んでいた人々を描いたものです。多島海最南のチリ軍港、プエルトウィリアムスの博物館に立ち寄った際、展示されているものを撮影しました。

このように、一万年以上も前に、人類はチリ多島海に達していたようですが、ヨーロッパの人々にとっては、ほとんど未知の秘境に違いありませんでした。

しかしながら、1492年のコロンブスによるアメリカ発見後、南米にもスペインやイギリスの船が訪れるようになり、しだいに植民地が作られていきます。

とはいえ、船舶の技術が未発達な当時、南米パタゴニアまでの航海は命がけの冒険であり、それから数百年以上も、地球の果ての秘境であることに変わりなかったはずです。

そして1830年代、日本で言えば江戸時代、葛飾北斎の富嶽三十六景

舵誌の本文にも書きましたが、そのときに寄ったと思われる停泊地の情報が、現代の水路誌にも記載されており、それがその場所唯一の情報であったため、驚いたというわけです。もし、それ以後に再び調査されていれば、そんな昔の資料だけを載せることはないと思ったからです。

上の図は、ビーグル号のコース、外観の絵画、船内配置図です。全長約30m(90.3ft)、幅7.5m、動力は帆で大砲6門(建造時は10門)を装備していたそうです。現代の外航船と比べ、決して大きくありません。ちょっと驚きですね。

ところで、下の写真は、舵誌の本文に出てくる、玉砂利の海岸で拾った玉砂利です。こんなツルツルの砂利に錨を降ろしても、滑ってしまい、利かないのは当然だったというわけです。

***チリ多島海航海の詳しい様子は、aomi-storyでもお読みになれます。

トップページのメニューへ