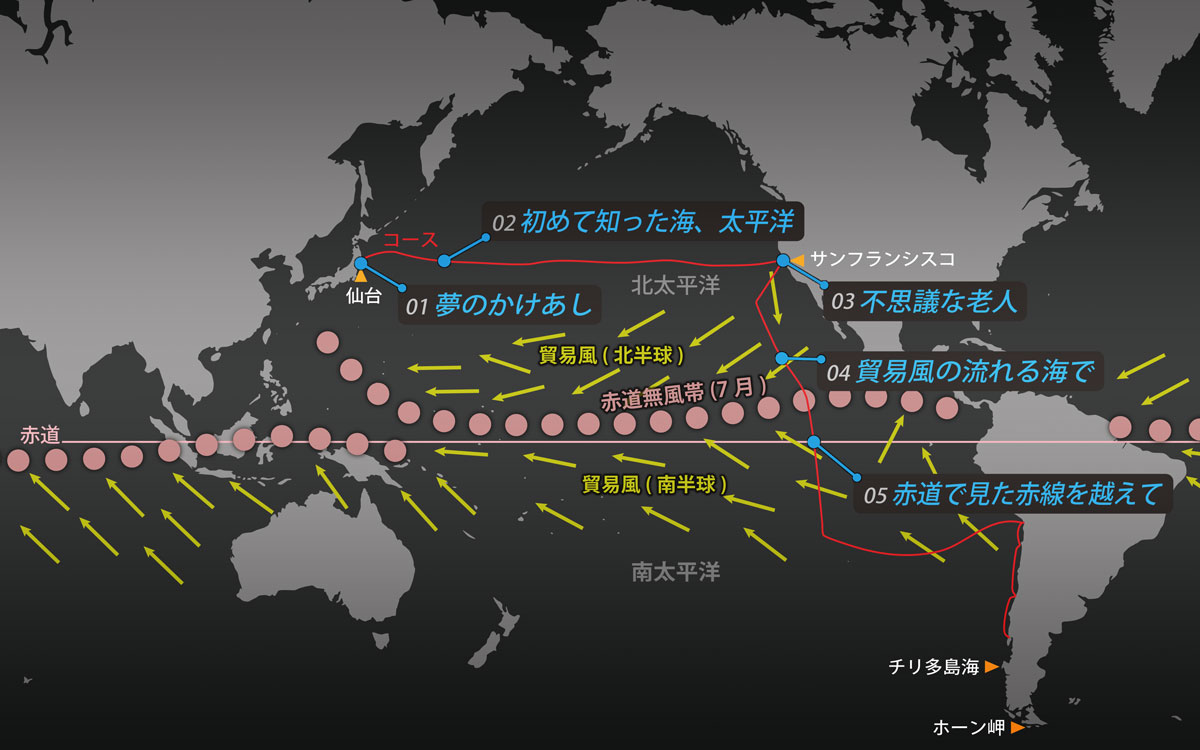

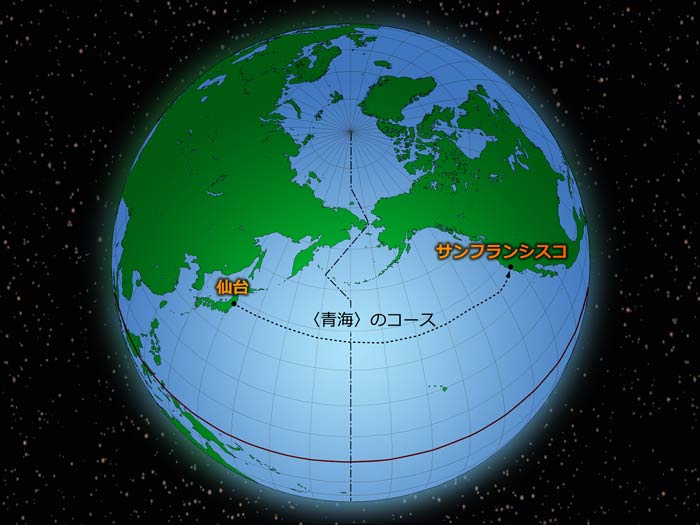

02. 初めて知った海、太平洋

他人の痛みや境遇、食べたことのない料理の味、異国の習慣など、「それくらい知っている」と思いながらも、実際に体験してみると、何も知らなかったと気づいて唖然とすることがある。

初めて出た大海原が、そうだった。

1・嵐

周りは、海原しかなかった。

夏の末に海水浴場に打ち寄せる、台風の荒波、轟音を立てて巻き崩れる高波。いや、それ以上の大波が次々と、小さな〈青海〉を襲っていた。

白帆に風を受け、傾きながら走るヨット。波が横腹を打つたびに、さらに傾いて横倒しに近くなる。大波は数メートルも船体を持ち上げ、次の瞬間、波の頂上から谷底に激しく投げ落とす。狭い船室では大地震が来たように、食器、雑誌、ハーモニカ、ナイフやタマネギまでが宙を舞い、次々と顔に飛んでくる。近くに台風でもあるのだろうか。

頭はズキズキ、目はグルグル、強い吐き気も込み上げて、胃が本当に苦しく、胃の形を感じるほど苦しくて、船室のベッドに寝たきりのまま、一日、さらに一日と過ぎていく。

船尾では自作のウインドベーン(風力操舵装置)が、自動的に舵をとり、〈青海〉は逞しく、波にも負けずに走っている。ヨットはこんなに強いのに、ぼくはあまりにも弱すぎる。日本で乗っていたときは、誰よりも船酔いしないと、皆に評判だったのに。

揺れ続ける体を支えようとして、全身の筋肉が無意識のうちに動くのか、ヨットの上では寝たままの姿勢でも、体力の消耗が激しい。しかも嵐が始まってから2日間、何も食べていないのだ。強い疲労と空腹で、体力の限界を感じていた。腕時計を見たくても、手を持ち上げる気力もない。

体が動くうちに、何かを口に入れないと、やがて衰弱死するだろう。力を振り絞ってベッドを出ると、畳一枚ほどの小さな床に座り、桃の缶詰を開けた。胃が受け付けないのは知っている。スプーンを握り、数メートルも上下する床に合わせ、鼻にぶつからないようにタイミングよく口に運ぶと、驚くほどにうまい。あっという間に一缶分を食べきった。缶詰に感激したのは、生まれて初めてかもしれない。

空腹感が和らぐと、船室の小窓のアクリル板に鼻を押し付けて、嵐の海を眺めてみる。山脈の中にいて、周りにそびえて並ぶ無数の頂を、山小屋の窓から見上げるようだ。いたるところに急斜面、谷、崖、頂上が次々と現れ、次の瞬間には消えて、景色はどんどん変化する。これほど波が高く、これほど陸と違う世界だったとは……。

太平洋横断の目的地、米国サンフランシスコまでは、8,000キロ以上の長旅だ。赤道一周の五分の一にも相当する。なのに、出発直後から、ぼくはもう弱音を吐いている。

苦しみに負けない精神力と体力を、自分は備えているのか。広い太平洋を本当に自力で横断できるのか。海から陸に生きて戻るのに必要な、天から与えられた資格があるだろうか。激しく揺れるベッドに入り、船酔いで痛む頭を布団に埋めていた。

すると急に揺れの勢いが弱まった。不思議に思って船室のコンパスに目を向ける。なぜかコースを数十度も外れていた。ぼくはウインドベーンと帆を調整するために、船室のハッチを開けて顔を出す。と同時に横の海面が、本物の丘のように高く盛り上がり、真っ白く泡立って頭上に崩れてきた。「危ない!」と叫んでハッチを閉める。波の直撃を受けた〈青海〉は、ほとんど真横に倒された。ぼくの体は船室内で、自分の下側に移動した横壁に、落ちて激しく打ち当たる。次の瞬間、船底に付いた880キロのバラスト(重り)が、バランス作用を発揮して、〈青海〉は自動的に立ち上がる。だが、あまりにも急激に起きたから、体は船室を横切るように飛ばされて、反対側の壁に強く衝突した。

頭、顎、胸を強く打って、しばらく呼吸ができなかった。起き上がって船室内を見回すと、バケツ数杯分の海水が打ち込んで、布団も食料もずぶぬれだ。頭をぶつけた壁にはヒビが入っている。

「油断していた」

大波の襲う瞬間に見上げた、波頭の崩れ散る鮮烈な白が、爆発のまぶしい閃光を目撃したように、脳裏に刻み付いていた。

2日後に嵐が去っても、頭の痛みは続き、胸にはアザができていた。 肋骨がヒビ割れたのか、深呼吸すると胸が痛く、咳のたびに激痛が走る。精神状態も異常に高ぶって、夜中に理由なく目覚めてしまう。ハッチから頭を出して外を見回すと、黒い海面にチラチラと立っては消える、箸かマストのような光の棒。

水平線の少し上には、不気味な赤い三日月が出ている。

「お月さん、お願いだよう、ぼくを助けてくれよう」

2・光る海原

嵐の後は、穏やかな海が数日続き、嵐が再び始まり、また終わる。天気は周期的に変化した。サンフランシスコを目指す〈青海〉が航海した、太平洋北緯38度線の夏だった。

晴天の日差しの中、白帆を優美な曲面に膨らませ、光り輝く海を自由自在に駆けるのは、心地よい波切り音、爽快な風、広大な海原を突っ走る充実感の世界だった。船首に砕ける小波は、一瞬に太陽を反射して、まるでガラス細工の波飛沫。それにしても海が青い。白い布を浸せば、ブルーのハンカチができそうなほど。

嵐のときは船酔いで倒れていても、晴天になると不思議に元気が出る。今までが仮 病だったかのように、ベッドから跳ね起きて生活する。毎朝、6時半に目覚まし時計が鳴ると、六分儀で太陽高度を測り、海図上に現在位置を作図する。前日の残り飯でチャーハンなどを炒め、朝昼兼用の食事をとった後、帆の張り具合を調整をしたり、ぬれた衣類を手すりに干したり、船体各部を点検したり、故障が見つかれば修理もする。海水で湿った数十枚の米ドル札を、海苔を焼くようにコンロで乾かす日もあった。

夕飯を終えて日が暮れた後は、室内灯で日誌をつけ、何冊も積んだヨット航海物語を読んで寝る。でも、真夜中にコンパスで針路を確認したり、突然の風雨に驚いて飛び起きたり、嵐が来れば帆を小さなストームジブに替えたりもする。草原で天敵に脅えて暮らす野生動物のように、ゆっくりと熟睡はできなかった。

その規則的な暮らしのリズムは、しだいに乱れ始めていた。というのも、夜中の2時から空が白み、真夏なのに午後4時半には日が沈む。早朝から船室に光が差して目覚めるし、夕食後にデッキで皿を洗うときは、手もとが真っ暗で困るのだ。これでは生活が不便でたまらない。――〈青海〉が地球上を東進するうちに、間違いなく時差が生じていた。地球が丸い証拠の一端を、ぼくは肌で直接感じていた。学校や本で学んだものとは全く違う種類の、知識だった。

独りぼっちが続く北太平洋の真ん中で、風の静かな晩はデッキに数時間も寝転んで、飽きずに夜空を眺めていた。人々の密集する町を遠く離れた夜空には、今にもザァーと音を立てて降り落ちそうなほど、大粒の星々が光る。ぼくの背中をデッキに載せたまま、〈青海〉は闇の中に浮き上がり、銀河の海を旅しているようだ。まぶしい星空をバックに、帆が黒い影絵となりながら。

満月の夜は、青白い光が大気中に充満し、水平線が昼間のように見渡せた。しんしんと降り注ぐ音が聞こえそうな月明かりの下、黒光りする巨大な生き物のように、力強くうねる海原。〈青海〉は幻想的な月夜の海を、ひたすら駆けていく。心地よい水切り音を小川のように立てながら。

それにしても、大洋を照らす月は明るすぎた。窓から差す強い光に驚いて、ぼくは夜中に何度も飛び起きた。船が来て、サーチライトで照らしていると、本当に勘違いしたからだ。

3・近接

陸の常識が通用しない海の上で、8週間を暮らしたころ、船室の時計は時差で6時間も進められ、北太平洋東西8,000キロ余りの海原を、ほとんど渡り終えていた。ラジオからは、英語の歌やニュースも鮮明に聞こえる。ゴールのサンフランシスコは目前だ。

なのに、嵐が訪れて、鍋もヤカンもコンロに置けないほどに〈青海〉は揺れ始め、ぼくの体は船室内を何度も飛ばされた。夕暮れ過ぎ、その日最初の食事を缶詰ミカンとビスケットで済ませると、またしても船酔いで、ベッドの上に横たわる。波の頂上から谷底に、小さな〈青海〉は投げ落とされ、着水の強烈な衝撃が、船底を通して痛いほどに背骨を打つ。船室の外では暗闇に、人を脅迫するような風の声。

アメリカ大陸まで、推定100キロ。未知の海流に押されていれば、夜明け前に衝突する。

「外に出て、灯台の明かりを探せ」が、できない。空腹でもなく、体力も消耗していないのに、金縛りに遭ったように体が動かない。ベッドに寝たまま、恐怖で少しも動けない。船室を出たとき、波に打たれて落水しても、助けてくれる人は誰もいないのだ。

「小型ヨットのスピードなんて、のろい自転車と同じだ。陸は遠いに決まっている、どうせ大丈夫だ寝てしまえ」

こんな言い訳をするようでは、海を無事に渡る資格も、海から大切なことを教わる資格もない。そんな心構えでは、仮に太平洋を横断できても、次に向かうホーン岬の荒海で命を落とす。泣きたいほどに悔しかった。

翌日の晩、〈青海〉がサンフランシスコの手前に着いたとき、すでに嵐はやんでいた。前方には、洋上で慣れ親しんだ月や星とは全く違う、異質で異様な明かりが、車のライトが動き回る町の灯が、夜空をこうこうと白く染めている。

辺りは下水のように臭い。日本の海も同じだろうか。町という人間の群れを遠く離れ、澄んだ海水で毎日のように米をとぎ、頭上から純白の波を何度も浴びながら、海とともに生活した者だけが、気づく悪臭かもしれない。

2か月間の不便で苦しい海の暮らしも、いよいよ明日で終わり、揺れない陸地で生活できる。だが、未知の国アメリカに対する不安が、心を占領していた。生活費はどうするのか、アルバイトは見つかるか、言葉は通じるだろうか。次の目標、嵐のホーン岬を目指す準備はできるのか。可能なら、船首を沖に向けて引き返したい……。

アメリカ、生まれて初めての外国だ。

こちらに、解説があります。