05. 赤道で見た赤線を越えて

たとえ名前が同じでも、同じものとは限らない。同じ国でも、場所によって気候や文化が異なることがある。世界中の海は、「海」と呼ばれていても、同じものでは決してない。

赤道を越えた〈青海〉とぼくは、初めて体験する海の上にいた。

赤道を通過する日、海面に赤線を見た。

あたかも地図の赤道のように、赤い帯が東西方向に延々と、見渡す限り続いている。こんな作り話のようなことが実際に起きるとは、信じられない気もしたが、よく見ると場所によって太さが違い、所々で切れている。なんと破線の赤道だ。〈青海〉が線上を横切るとき、妙に生臭い空気を吸いながら、デッキの上から片腕を伸ばし、ヒシャクで水を汲んでみた。海流の境目に漂う小さな無数の赤い球、魚の卵の群れだった。

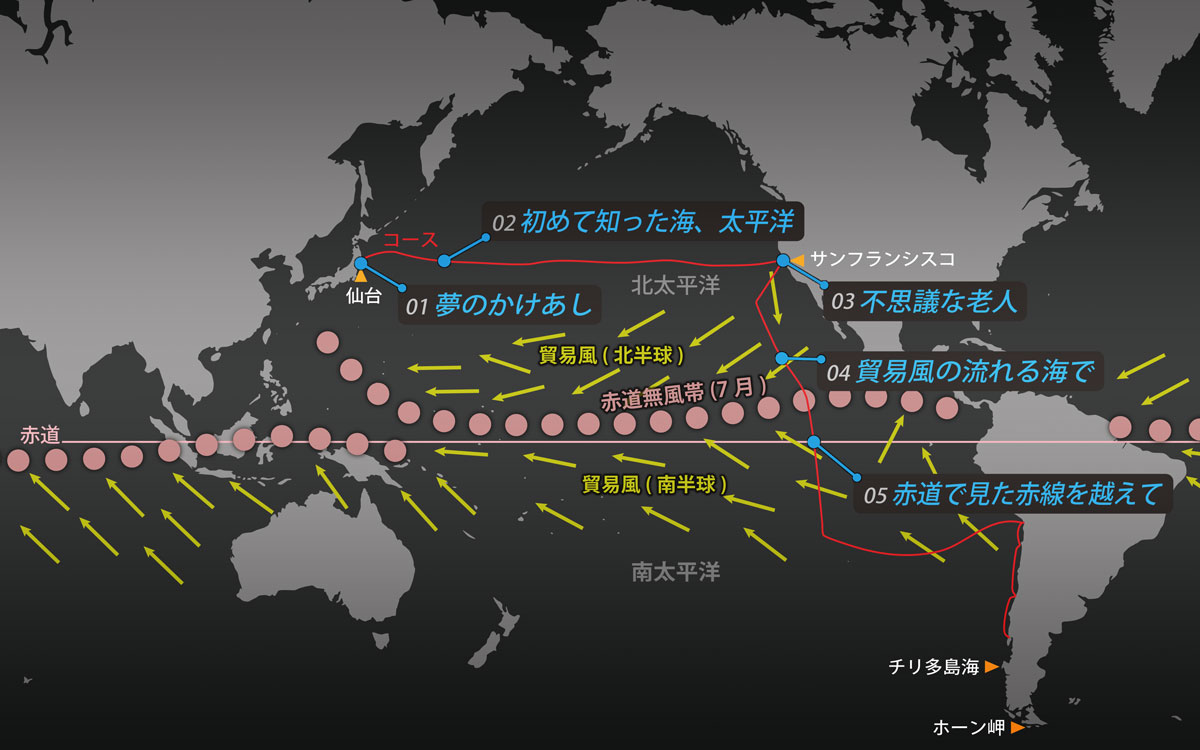

サンフランシスコを出て約一か月、赤道を越えた〈青海〉は、前方から吹き始めた南半球の貿易風に逆らって、南太平洋をひたすらに南下する。夜空に輝く南十字星は、日増しに高度を上げていた。この明るい星々は、完璧な十字形に並ばずに、傾いでいるから好きなのだ。町の灯を数千キロも離れた夜空には、星と星の隙間を埋め尽くすように、さらにいくつも星々が光る。頭上に横たわる銀河は、鮮明な光の帯だった。

その帯を、航海に出て間もないころ、ぼくは雲と思い込んでいた。毎夜、同じ場所にあるので不審に思い、やがて銀河であると気がついた。美しい夜空の川が、途中で大きく枝分かれする様子も、肉眼で鮮明に確認できた。昔の人が「天の川」と呼んだのも、ごく自然に納得できる。百年ほど前に電灯が発明され、夜が明るくなるまでは、誰もが仰いでいた星空なのだ。

双眼鏡を握って、銀河に向ける。いったい、どれほど無数の星々が光るのだろう。一つ一つの星までは、どれほど遠いことだろう。500年も昔の大航海時代、当時としては無限にも思える広大な海原に、魔物が待っているかもしれない未知の海に、人々は帆船で勇敢に乗り出した。この果てしない星々の海にも、宇宙船という船で乗り出す時代が来るだろう。次々と発見される宇宙の神秘に、人々は胸を躍らせ、さらに遠い星々に思いをはせるに違いない。そんな宇宙の大航海時代は、おそらく数百年も先のこと。ぼくはそれまで生きていられるはずもなく、爆発的に個体数を増す「人類」と呼ばれる生き物の群れが、それまで存続するという保証もないけれど。

〈青海〉が目指すのは、南米の国、チリだった。全長7.5メートルの小さなヨットでは、サンフランシスコから3か月も続く長旅だ。狭い船室にどうにか積めた飲料水は、10リットル入りポリタンクで14個。1日あたり、わずか1.5リットル。これで飯を炊き、みそ汁も作り、食後は茶を飲み、夜寝る前には歯も磨く。でも、米をとぐのは海水だ。1日1回、燃料も水も節約できる圧力鍋で、3合の米を炊いていた。そよ風の吹くデッキに腰かけて、海の空気と一緒に味わう熱々の炊きたてご飯に、感動しない人はいないだろう。梅干し1個で、丼を空けてしまうこともある。

積み込んだ野菜類は、意外なほど長持ちした。風通しに注意したせいか、ヨットの揺れのせいなのか、ジャガイモ、タマネギはもちろん、ニンジンやキャベツまで、なぜか陸の上よりも傷まない。殻に塗ったワセリンが効いたのか、冷蔵庫がなくても、卵は3週間ほど生で食べられた。

新鮮な野菜が底を突くと、緑豆をプラスチック容器で発芽させ、モヤシ作りも始めてみた。朝晩に少量の水をかけ、4日ほど育てた白い芽を、 炒めて味噌ラーメンの具にしたり、そのままかじって、青臭い味を楽しんだりもした。

アメリカで買った核戦争用缶詰の一つ、野菜サラダも試してみた。缶を開けて水を注ぐと、数時間でキャベツ、ニンジン、セロリの入った生野菜サラダが出来上がる。粉末バター、粉末卵、調理用乾燥肉、1年間保存できる豆腐のパック、インスタントライスなどの便利な食品の数々も、サンフランシスコで仕入れていた。北太平洋横断の経験から、航海中一番の楽しみは、食事と実感していたし、陸上とは好みが変わることにも気づいていた。

大海原で独りきりの80日が過ぎたとき、目指す南米大陸は、数百キロ先に迫っていた。そこで出会ったのは、大陸沿いに北上する大規模な寒流帯、ペルー海流の海だった。〈青海〉を囲む青い水面は緑に急変し、空は陰気な厚雲に覆われた。

数日後の朝、異様な景色に囲まれた。見渡す限り水平線の彼方まで、直径50センチを超す乳白色や鉄 錆色の円盤が、緑色の海に点々と浮いている。とてつもない数だ。何千万のクラゲが異常発生したのだろう。爆発的に個体数を増す生き物の群れは、我々人類も含め、やがて限度を超えて滅んでしまうのか。

凪が来ると、音のないクラゲばかりの海原に、〈青海〉はポツリと浮いて動かない。不気味さと、得体の知れない恐怖感、なぜか奇妙に寂しい気持ち。海で孤独を感じたのは初めてだ。

2日ほどでクラゲの大群を抜け出ると、間近に迫った南米大陸に向けて、さらに前進を続けていく。ペルー海流に入って以来、空は厚雲に覆われて、昼でも夕方のように薄暗い、陰気な日々が続いていた。太陽が出なくては、六分儀で自分の位置を測れない。〈青海〉はどこを進んでいるのだろう。

走行距離の計算では、そろそろ陸に着いて当然の時期。灯台の光を今夜こそ、いや、あと1時間で確認できるはずと、徹夜で見張る日々が続いていた。前方の黒い水平線に目を凝らすが、何もない。おかしい、海流に押し戻されたのか。あと何日で陸に着くのだろう。飲料水の残りはコップ3杯分。姿を見せない真夜中の月が、雲裏から空全体を不気味に薄白く照らす、不安な夜がふけていく。

翌朝、海の上は、まるで鳥の動物園のようだった。大小さまざまな鳥が、前後左右に幾種類も飛び交って、ペリカンの迫力ある編隊飛行も見える。空の所々で鳥たちは、鉄砲で撃たれたように、なぜか動きを急に止め、海に垂直に落ちていく。ぼくは半日ほど首をかしげていたけれど、それは魚を捕る動作と気がついた。

鳥の多さは、陸の近さを示している。夜になると、水平線にポツリポツリと白い明かり。双眼鏡を握って注意深く観察する。船の航海灯ではない。一列に規則正しく並ぶ光の点は、間違いなく道路の明かり。

3か月ぶりの陸地だった。ぼくにとって全く未知の、言葉も通じず、何に出会うか想像もつかない南米大陸。

チリ多島海を通過した先には、ホーン岬が待っている。

こちらに、解説があります。