03. 不思議な老人

二つの選択肢があるとき、どちらを選ぶべきなのか。簡単なほうか、困難でも手応えのあるほうか。安全な未来か、それともスリルのある人生か。運に任せるのか、自分で道を切り開くのか。

生まれて初めての外国で、ぼくは決断を迫られていた。

1・初めての外国 2・不思議な老人 3・海に帰る

1・初めての外国

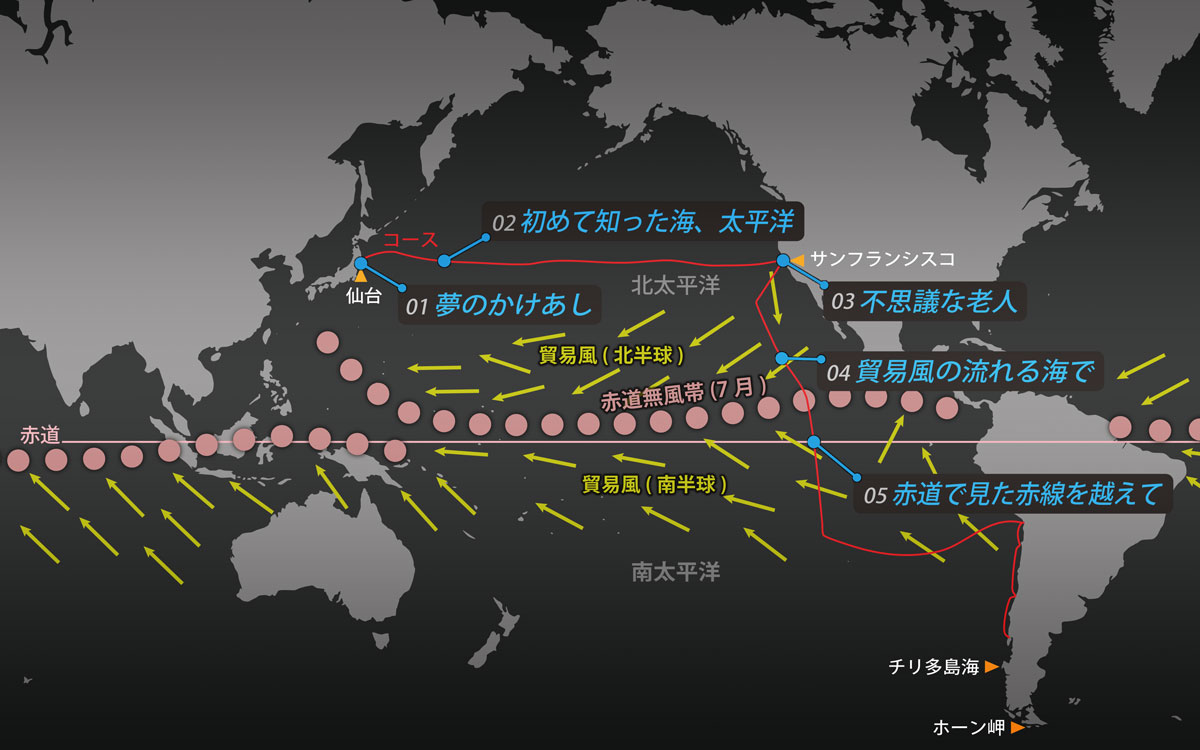

さあ、外国生活のスタートだ。せっかくアメリカに来たからには、広い大地を旅したい。日本の25倍もある国土を回り、グランドキャニオンやナイアガラの滝も見てみたい。でも、そんな余裕は決してない。次の目標、嵐で名高い南米ホーン岬を狙うには、〈青海〉の念入りな補強改造が必要だから、材料費で所持金を使い果たしてしまうだろう。

サンフランシスコに着いて4日後の10月初め、自動車修理工場を訪ねて整備士の職を探したとき、そこでは断られたけれど、カワサキと呼ばれる日本人の客と知り合った。50代半ばの彼は神風特攻隊の生き残りで、太平洋戦争直後の移民船で、なぜかアメリカに移住した。職業はガーデナーで、ちょうど人手が欲しいから、ぼくを雇ってくれるという。サンフランシスコ郊外、クパティーノ市の自宅に住み込んで、翌日から働くことに、話が決まった。

原色の青絵具でぱあっと塗ったような、カリフォルニアの快晴空の下、早朝からカワサキさんと家を出た。小型トラックで民家や会社の庭に着くと、強力なエンジン送風機を背負い、風の出るパイプを片手で握る。広い庭に散らばる落ち葉やゴミを、吹き飛ばして一か所に集めるのだ。風の反動が強すぎて、小柄なぼくは後ろに転びそうになるけれど、なんと豪快な掃除だろう。慣れないうちは風の狙いが定まらず、ゴミをかえって散らかしたり、隣の家に吹き込んだりしたから、カワサキさんは少し困り顔だった。

庭の掃除が終わると、ローンモアを押して芝生を刈る。初めて見る草花、日本では珍しい木々も多かった。雑草だってハイカラで、抜くのが惜しいくらいだ。

一日12時間近い、汗とホコリまみれの労働も、ホーン岬の夢を思えば少しも苦には感じない。仕事を終えて、カワサキ家の親子4人と食卓を囲んだ後、与えられた小部屋に遅くまで明かりをつけて、ホーン岬の海図や資料を夢中で調べていたものだ。

働き始めて約2か月で、サンフランシスコに冬の雨季が訪れた。ガーデナーは休業で、日当の20ドルは稼げない。ぼくはガレージでトラックやローンモアを修理して、給料をどうにかもらっていたけれど、クリスマスが近い日、部屋の荷物をまとめると、世話になったカワサキ家を後にした。

2・不思議な老人

サンフランシスコ湾の奥、三角州地帯にイタリア系移民が開いたピーツハーバーが、ぼくの新しい住所だった。

ここを歩けば誰だって、夢が一杯なことに気づく。海辺の一角には、建造中のヨットが所狭しと置いてある。大海原に憧 れた人々が、いつの日か海に乗り出そうと夢を見て、大型ヨットを自作しているのだ。20代の学生、年金生活の老人、皆で作業に励む一家、建造資金のために自宅を売り払い、未完成のヨットで暮らす人々も少なくない。

そんな彼らの、知恵と電動工具を借りながら、ホーン岬挑戦の準備を進めていく。太平洋横断に成功したからといって、ホーン岬まで航海できるという保証はない。荒れ狂う地上最悪の海を目指すには、船体のわずかな弱点も見逃さない、周到な用意が必要だ。大波の衝撃に備え、窓を二重窓に改造したり、舵を頑丈に作り直したり、マストに付いた金具の金属疲労を染料とルーペでチェックしたり、点検整備と補強改造は三十数項目にも達していた。一つの油断、一つの安易な妥協が、ぼくと〈青海〉を嵐の海に沈めてしまうのだ。

ハーバーで見かける不思議な老人――高めの身長、がっしりとした骨太の体に鋭い眼光。いつもワイシャツを着て、緑のベレー帽をかぶっている。相手かまわず毒舌を吐き、驚くほど頭の切れる男だ。全長14メートルもある大型ヨットに独りで暮らし、友人も家族も親戚も見かけない。かつてCIAに勤めていたと、 噂を話す人もいる。

そのジョンと呼ばれる老人が、〈青海〉に住むぼくを訪ねてきた。彼に言われるまま後に従って、桟橋の上を歩きだす。ジョンは急に振り返り、ぼくの耳元でささやいた。

「私のヨットで見たことを、決して他人に言ってはならない。この約束を神に誓うかね」

返事に困っていると、彼は胸の前で両手の指を組み、神に祈るしぐさをしてみせる。人に知られたくないヨットの中に、ぼくをどうして招くのか。

「私の計画に気づいたら、皆はクレージーと言うだろう。しかし、君は自力で太平洋を渡ってきた。その君になら理解してもらえる」

浮き桟橋に泊めた大型ヨットの船室には、温水の出るシャワールーム、三口コンロや冷蔵庫の完備したキッチン、最新の電子航海機器も並んでいた。本棚の横には、日本で販売されていない高性能の日本製無線機。海図テーブルには使いかけの鉛筆やボールペンが、おそらく100本以上も整然と並んでいる。奇妙だった。

25年も前から資金を蓄え、出航準備を続けているという。どこに向かい、何をするつもりだろうか。

ホーン岬を目指すぼくのため、彼はさまざまな資料を見せてくれる。棚から出した数十枚もの詳細な地図や海図、どこで入手したのか人工衛星から撮った写真もある。なぜ、そんな資料を持っているのか。地図の隅に印刷された〈Central Intelligence Agency〉という小さな文字。ぼくは一瞬、ドキリとした。

机から視線を鋭く上げて、ジョンは聞く。

「君はどうしてホーン岬に行くのだね」

「なぜなのか、ぼくは自分でも分からない。ただ、町にいては気づかない何かを、海から教えてもらうには……」

あたかも真理を見つけたように、ジョンはつぶやく。

「そうだ、ホーン岬に行く者は、誰も理由を知らないのだ」

彼は2か月以内に港を出て、針路を南に向けるという。北アメリカには二度と帰らない。

「どこかに行き、どこかで死ぬ」

少し寂しそうに、が、きっぱりと言う。いったい何を考えているのか。不審というより不気味だった。

「ジョン、あなたはどこへ?」

彼は机の紙片を手に取って、素早く2組の数字を書き付ける。一つは「56」、そしてもう一つをぼくが記憶する隙もなく、丸めて 屑籠に投げ入れた。

南緯56度・西経67度、地の果ての南米最南端で、太平洋と大西洋の境目に突き出すホーン岬。パナマ運河の開通する20世紀初頭まで、ホーン岬周辺の荒海は二大洋をつなぐ恐るべき難所、身の毛もよだつ船の墓場として、船乗りたちに知られていた。想像を絶する嵐に襲われ、数々の船が消息を絶っていた。ホーン岬の名は海の恐怖の象徴として、幾世紀も語り継がれてきたという。

その伝説の岬に達する方法は、大きく分けて二つある。〈青海〉の補強作業の合間、ジョンのヨットを何度も訪れて、机に広げた海図を前に議論した。彼の意見は、こうだ。

「南米大陸の太平洋側を延々と南下して、最南端のホーン岬を目指すのは、遭難の危険が多すぎる。怒り狂う50度(Furious Fifties)と呼ばれる嵐の海で、君の小さなヨットは巨大な崩れ波にのまれてしまうだろう。しかし、もう一つのルート、太平洋を南下する途中でチリ多島海に入り、島々の間を通ってホーン岬に近づけば、大波の代わりにアンデスの雄大な山々と氷河、地球上にまたとない秘境の島々を見る。チリ多島海を通らずに外海を走ってホーン岬に向かうのは、目隠しを付けて美しい景色を見ないまま、ヒマラヤに登るようなものだ。そんなことをして何になる」

南米大陸南部のパタゴニア地方には、島々が1,800キロもリボン状に続く海がある。「チリ多島海」と呼ばれるその人里離れた秘境には、石が飛ぶというほど強烈なアンデス山脈からの吹き下ろしと、速度9ノットに達する急潮流、おびただしい暗礁も潜んでいることを、以前に読んだ航海記で知っていた。独りで通過を試みれば、おそらく遭難するだろう。ぼくは机に広げた海図の向こうのジョンに言う。

「いや、大荒れの外海を走れば、巨大波と恐怖の海原を体験できる」

「そんなものはホーン岬を過ぎてから、いくらでも南大西洋で経験する。だいいち、巨大波の崩れる地獄の海を見ることが、何の役に立つのだね」

「人生を考えるため、役立つと思う」

一瞬、ジョンは困惑した表情を見せた。が、やはり首を横に振る。

外海を走ってホーン岬に向かえば、遭難するかどうかは時の運。「怒り狂う50度」と呼ばれる嵐の海で、転覆してマストを失えば、〈青海〉は航行不能になるだろう。巨大波に打たれ、厚さ5ミリの強化プラスチックの船腹が破れれば、間違いなく沈没してしまう。だが、チリ多島海を通れば、遭難するかどうかは自分の努力、注意力、座礁を回避する航海技術で決まるのだ。

「外海を走れば、運に頼ることに。島々の海を通れば自分自身に……」

ぼくは何度も何度も口の中で繰り返し、ついに心を決めた。

「よし、自分を頼ろう」

3・海に帰る

アメリカで約半年が過ぎた5月3日の午後3時、補強改造を終えた〈青海〉は、赤 錆色に塗られたゴールデンゲート橋の下を通り、サンフランシスコ湾を後にした。

出発して嬉しいどころか、心はまるで梅雨空のようだ。行きたくない、海なんていやだ、陸にいたい。日の丸のハチ巻を固く締め、涙をこらえ、決死の出撃をする神風特攻隊員のようだった。日本を離れた昨年とは、気持ちが全く違っていた。あのころは、海を少しも知っていなかった。

〈青海〉が沖の海面に進み出て、背後の水平線から陸が消えると、海には嵐が吹きだした。大波の頂上付近が舌のように伸び始め、船体にかぶさるように崩れてくる。空も、海も、陰気な灰色一色の景色の中、見上げる曇り空に透けた水の舌は、厚いガラス板のように澄んだきれいな緑色。

マストの前のレギュラージブを、急いで小さなストームジブに交換する。それでも〈青海〉は50度以上横に傾いて、船室の窓が水につく。アクリル板の小窓を通して見る水中は、くすんだ灰色の海からは想像もつかない、心が洗われるような濃い青色。その中を、無数の白い気泡が流れていく。水族館、いや、潜水艦に乗るようだ。

揺れを忘れていた体は、早くも拒絶反応を示していた。込み上げる吐き気に耐えながら、船室に入り、飛沫でぬれたカッパを脱ぐと、大揺れのベッドに病人のように横たわる。半年を越す陸の生活で、ぼくは海を忘れていた。今、再び海に帰った。

船酔いでモウロウとしながら、過ぎ去ったアメリカ生活を思い出す。ホーン岬に憧れて資金稼ぎを続けた日々、食事も忘れて熱中した改造作業。――そうだったのか、陸の上で航海を夢見ることが、海を渡る旅の、もしかすると一番楽しい部分なのだ。

嵐は丸二日続き、メインセールは二つに破れ、マスト先端の航海灯は吹き飛び、船室には海水が入り、食糧の大半が水をかぶった。残り少ない金で買った貴重な缶詰は、紙のラベルがぬれて剥がれ、早くも錆び始めている。

「油断していた、うかつだった」

こうして、ぼくは海を思い出した。

南米のチリまでは、赤道を越える10,000キロ余り、3か月に及ぶノンストップ航海。

海とぼくとの、2度目の付き合いが始まった。