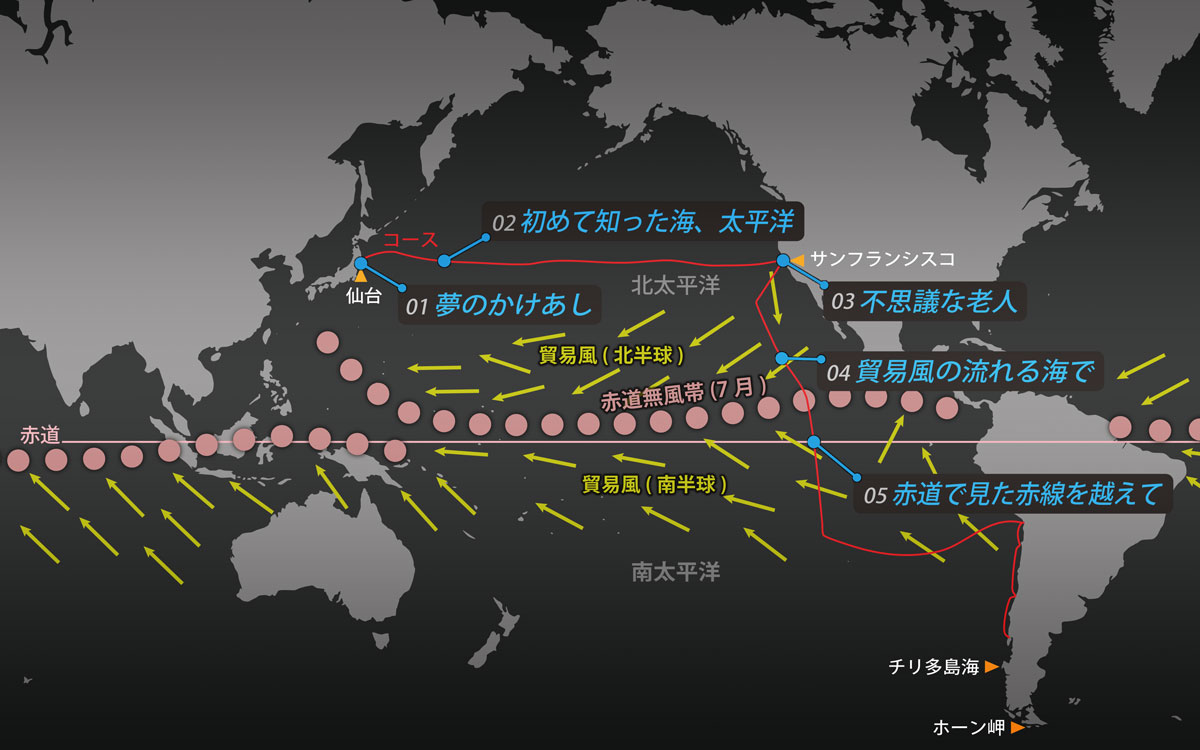

04. 貿易風の流れる海で

誰でも心の中に、生涯忘れられない景色の記憶があるはずだ。息をのんで見つめた、旅先の風景。幼いころの故郷の眺め。生きている限り忘れ得ない、山や川や海の記憶。

ぼくにとって、その一つが、貿易風帯の光景だった

熱帯の海に沈みかけた、直視できない光の球。ぎっしりと炎を固めたような、激しいオレンジに輝く塊。

海に伏せた空の巨大なドンブリは、頭上から半分ほどが夕焼け色に染まり、水平線に点々と並ぶ雲は、すでに黒綿 状の影絵。日没開始から約2分で太陽が完全に沈みきると、背中の水平線から青紫の幕が天に昇り始め、海の景色は一面の藍色に染まり、頭上に星々が光りだす。大空のスクリーンに投映された光と色の大規模な変化に、息も止めかけて、首が痛くなるまで見上げていた。小学生のころのように。

サンフランシスコを離れて半月後、〈青海〉は太平洋を約2,000キロ南下して、熱帯地方の海にいた。

まぶしい常夏の水面を、ひたすら安定した強さと向きで、昼も夜も吹く貿易風。白綿をちぎったような積雲が、青一色の空に点々と浮かぶ、子供が絵に描いたような晴れ空の下、追っ手の風が帆を押した。

風力3、波高数十センチの穏やかな海を、〈青海〉は水音さわやかに快走する。裸の肌をなでる生ぬるい風の感触が、耐えられないほど、思わず声を上げるほど心地よい。こんなに優しく、幸せに満ちた海があったとは。

周りの水面には何もない。島々も、船も、鳥たちも。貿易風だけが息も継がず、休みなくコンスタントに流れていく。この風は、いつから吹き始め、いつ止むのだろう。もしかすると永遠に吹き続くのかもしれない。数万年以上昔から、貿易風は今と同じように海を吹き、頭上に燃える太陽も、水平線に並ぶ積雲も、何一つ変わっていないだろう。その間に人類が文明を築き、戦争を繰り返したことなど、目の前の景色とは関わりもない。

ここには現在と過去の区別も、時代を知る手掛かりも見当たらない。貿易風がひたすら流れる海の上、日が昇り、日が落ちて、それが太古から延々と繰り返される以外は何も変わらず、あたかも時代は歩みを止めているようだ。数百年前の大航海時代、ここを初めて通った船乗りたちも、同じ形の雲を眺め、同じように夕日を浴び、同じことを考えたに違いない。ぼくは独りぼっちで何世紀の海にいるのか……。水平線に古代の海賊船が現れても、不思議な心地はしないだろう。

次に出合ったのは、さらに南、赤道無風帯の海だった。

それは決して無風の海ではない。南北両半球の貿易風が、ぶつかり合って上昇気流に変わる海。東西方向に延々と続く、南北数百キロの帯状の海域だ。気まぐれな風が吹いたりやんだりを繰り返す、天気の不安定な場所だった。

うねりのない穏やかな水面には、突風を伴うスコール雲が毎日のように訪れて、大粒の通り雨を降らせていく。意外に冷たい熱帯の雨に、ぼくは裸のまま震えながら、帆を伝って落ちる水をマストの根元でバケツに受けて、ポリタンクに流し込む。消毒用塩素液を滴下して、飲料水に使うのだ。

数十分で雨が上がると、次は凪が来て、〈青海〉は半日から丸一日も、波のない平らな海に静止する。その周りを三角の不気味な背ビレで水を切りながら、サメが泳ぎ回る日もあった。青々と澄んだ海水を通し、戦闘機のような短い両翼と灰色の胴を鮮明に観察できた。

サメの仲間には、クジラのように大きな、体長18メートルを超す種類もあるという。ヨットに衝突した話を、体験者から直接聞いたこともある。止まると窒息する外洋のサメは、生まれたが最後、昼も夜も休むことを許されず、死ぬまで泳ぎ続けているという。町という人間の群れの中、時間に追われて毎日を忙しく生きる、我々のように。

こちらに、解説があります。