10. 氷河の青いスクリーン

よせばいいのに、怖いもの見たさで寄り道をすることがある。好奇心に負け、無謀と知りながら、危ないと思いつつも行動を起こし、ときには命を落とすこともある。

〈青海〉は予定の航路を外れ、奥深い入江の中を進んでいた。

この目で一度、氷河というものを見てみたい。

氷塊の浮かぶ水面を、ヨットで帆走してみたい。それは全く夢のようなこと。—実現するとは信じられない気持ちだった。

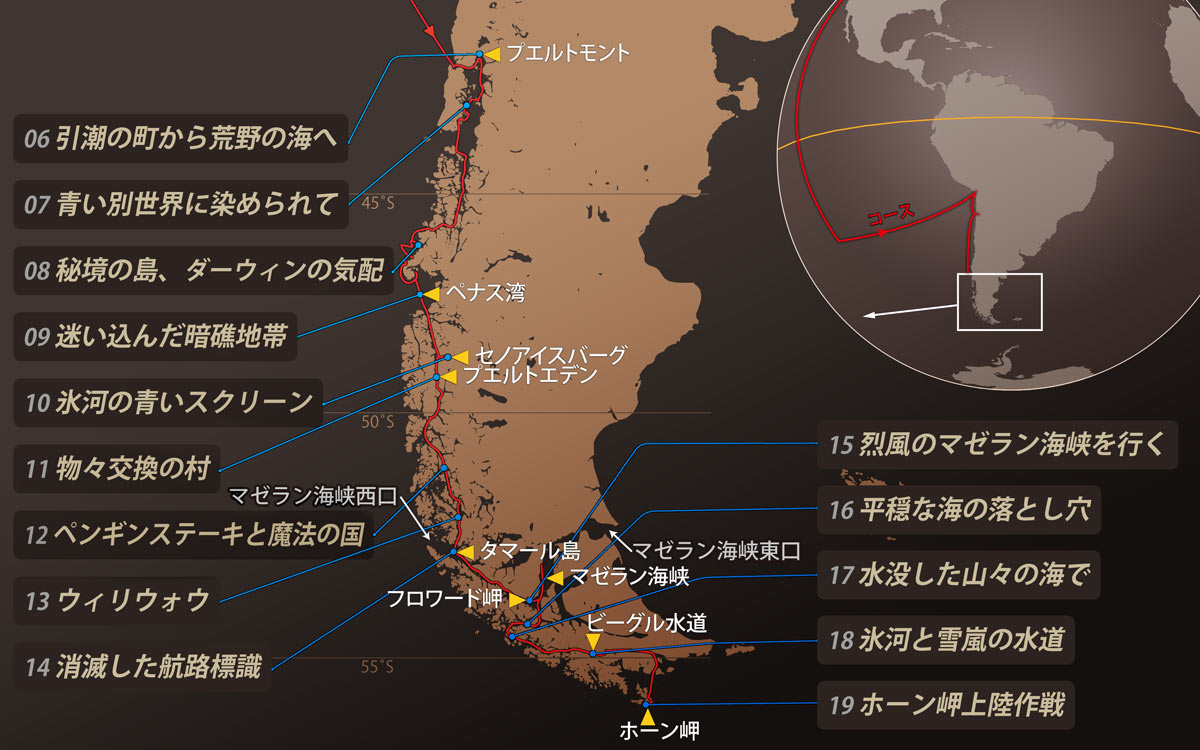

セノアイスバーグ(Seno Iceberg)と呼ばれる入江の存在を知ったのは、多島海に入る数週間前、チリ最大の港バルパライソで海軍本部を訪ね、多島海の情報収集をしたときだった。

幅1~2キロ、長さ二十数キロの細長い入江の奥では、アンデスの山々から氷河が海に崩れ落ちているという。

〈青海〉がセノアイスバーグの入り口に着いたのは、島々が小雨に煙る午後だった。周囲の海水は、いつのまにか白濁し、水面に手を伸ばすと、氷水のように指に染みる。顔にかかる飛沫には、ほとんど味がない。氷河の解けた水に違いない。この先に、やはり氷河があるということだ。

水路のように狭く細長い入江の左右には、岩山が壁のようにそびえ立ち、吹き下ろすウィリウォウの烈風が、船体をときおり大きく傾ける。〈青海〉は追っ手の風に帆を押され、折れ曲がった細い回廊のような水面を、奥に向けて駆けていく。

行きは順調でも、帰りは向かい風になる。狭い水路の中で、風に逆らってタッキングを繰り返すのは困難だ。あきらめて引き返すべきなのか。

「こんなことをして何になる。これは必要のない寄り道だ。景色を見るため、それだけのために、危険を冒してよいものか」

が、氷河を見たい気持ちが勝っていた。

水路を進むにつれて、気温は確実に降下した。この先に氷河がある証拠に違いない。いよいよ本物を見ることができるのだ。と思いながらも、やはりまだ信じられない気持ちだった。

やがて水路の曲がり角を過ぎると、急に視界が開け、奥が見えた。それは生まれて初めて体験する光景だった。

前方に続く山々の谷間は、氷河で埋まり、水路は行き止まりになっている。水路の奥に映画のスクリーンが張られ、青白い氷壁の画像が投映されているかのようだ。その手前の水面には、崩れ落ちた無数の氷塊が浮いている。薄暗い曇り空の下、一つ一つの氷は白く、また青く、自ら光を発するように明るい。

両目の焦点が合わない心地がした。目の前にあるはずなのに、氷の大きさも、そこまでの距離も、何もかも全く分からない。ぼくは舵を握りながら、体を乗り出して景色に見入る自分を感じていた。興奮していた。

氷が漂う水面の直前まで達すると、停船した。氷塊がどれほど硬いか分からない。少しでも接触すれば、船体に穴が開くかもしれない。これ以上の前進は無理だろう。しかも帰りは向かい風だ。急いで戻らなくては途中で日が暮れて、安全な停泊地に着く前に闇が来る。写真を数枚撮ると、ただちに船首を回して帰路につく。

戻りながら、何度も後ろを振り向いた。氷が漂う水面の奥に立ち上がる、映画のスクリーンのような青い氷河は、あまりにも美しすぎる。この世の景色とは思えない。浮き氷の間を通過して、あの氷河の直前まで行ってみたい。が、それはできない。それは無謀で、やってはならないことなのだ。

しばらく戻り続けて、もう一度後ろを振り向いた。双眼鏡を握って詳しく観察する。氷で埋まって見える水面にも、氷がまばらなところがあるようだ。浮き氷の隙間を蛇行して、氷河の直前まで行けるかもしれない。

ぼくは船首を回すと、青いスクリーンに向けて再び前進を始めていた。迫る日暮れと向かい風の中、どんな結果を招くのか、理解していたはずなのに。

*航海の詳しい様子は、こちらで御覧いただけます。