14. 消滅した航路標識

ある人や道具などを、信頼できる、頼れるという前提で、前進を続けることがある。だが、いざ苦境に陥ったとき、頼るべきものが消えていたら、どうすればよいのか。

パタゴニア南部の海峡で、ぼくは失望と恐れの中にいた。

「停泊地の入り口は危険、視界良好時のみ接近すべし」

頼りにしている米軍水路誌には、警告文が載っていた。停泊地の口には、白い柱状の航路標識(おそらくコンクリート製)があるとも記載されている。それを目印に近づけば、座礁の心配はないはずだ。

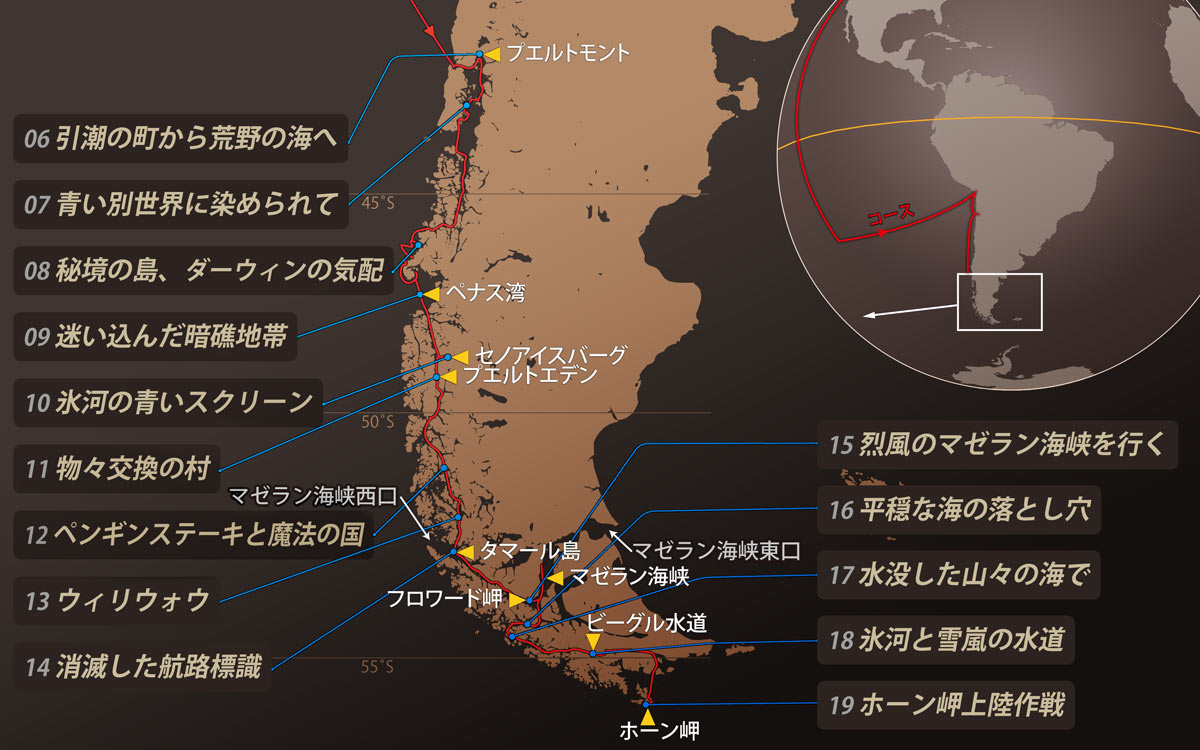

多島海に入って約3か月、南米南端部を東西に横切る大街道、マゼラン海峡に入った〈青海〉は、直径数キロのタマール島(Tamar Island)を、今夜の停泊地に決めていた。針路をコンパスで何度も確かめながら、コースを慎重にとっていく。

周囲の海面では、波長の短い波が、高く鋭く盛り上がり、緑色に巻き崩れ、水煙となって水面をごうごうと飛んでいく。乱気流の空からは、ときおり雹 がバラバラと落ちてくる。ジブ(前帆)1枚で走る〈青海〉を、風が大きく横に傾けた。

船体に次々と当たって砕ける波は、デッキを絶え間なく包んで流れ、〈青海〉は潜水艦のように、水中を突き進んでいる心地がする。デッキを覆う海水に、風紋が付くほど、風が強い。マゼラン海峡は間違いなく烈風の海だった。

頭上で急に大波が崩れた。ぼくはあわててコクピットにしゃがみ込む。全身に水をどっぷりとかぶったが、危うく落水をまぬがれた。

前方の海面には、標高429メートルのタマール島が、ほどなく姿を見せてきた。停泊地の入り口には、危険な岩々が点在しているが、航路標識を目印にして接近すれば安全だ。海図上で標識の位置を再確認すると、タマール島に向けて一直線に 舵をとる。

が、おかしい。近づけど、近づけど、航路標識は現れない。双眼鏡で白い柱を探し、さらに進み続けても、人工物らしきものは何もない。

気がつくと、海面の所々に水柱が立っている。入り口の危険地帯が迫っているのだ。

航路標識はどこにあるのか。それとも、この島はタマール島ではないというのか。どこか違う場所に、迷い込んだというのか。いや、それはあり得ない。決して間違わないよう、慎重に、注意深くコースをとってきたはずだ。

「そうだ、標識は消えたのだ。マゼラン海峡の波風で破壊されたのだ」

前方には危険な岩々が並ぶのに、安全な航路を示す標識は消えていた。〈青海〉の現在位置を確認しようにも、海図には水深すら満足に記載されていない。周囲の地形を海図と何度も見比べて、自分の位置を推測しながら、全身の神経を張り詰めて舵をとる。わずかな失敗も許されない。

水路誌によれば、水中に隠れた岩の周囲には、ケルプ(大型海藻)が生えているという。海面の微妙な色の変化に細心の注意を払い、ケルプの切れ目を探して水中の岩々を避けながら、やっとの思いで〈青海〉を島陰の湾内に入れていく。

それにしても、なんということだろう。命からがら着いた停泊地にあったのは、見てはならぬものを見上げるような、思考が一瞬停止するような、神の姿を仰ぐような、威厳に満ちた紫の大岩壁だ。見るというより、全身に岩を浴びるようなのだ。人間をはるかに超えた存在、40億年を超すという地球の命、気も遠くなるほど長い時間と歴史が、心に直接染み込むようだ。

自分の生命が危険にさらされた極限状況だからこそ、人間を超える存在、偉大な命を、体中で実感できたのかもしれない。

(*航海の詳しい様子は、こちらで御覧いただけます。)