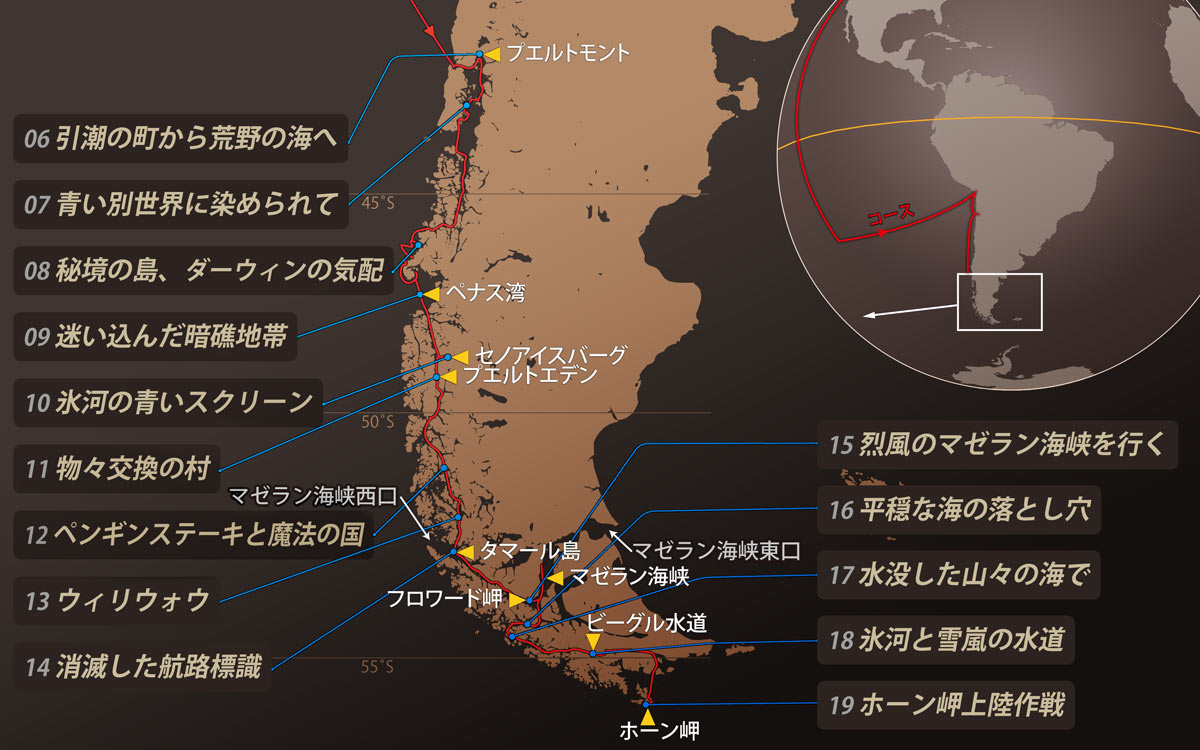

15. 烈風のマゼラン海峡を行く

自分の将来が見えないまま、止まることすら許されず、不安を覚えながらも前進を強いられることがある。幸運を信じ続ける以外、何一つできないときがある。

マゼラン海峡を進む〈青海〉は、そんな日々の中にいた

なんということだ。

後方から船体を追い越す水煙の中、「あまりにも強すぎるな」と思った。

周囲の海面では、いたるところに波が巻き、心に染みるほどの緑に崩れ、水煙となって飛んでいく。盛り上がる波の斜面に縞模様が付くほど、風が強い。

正直なところ、怖かった。ぼくはメインセールを下ろすと、コックピットに立ったままダウンホール(Downhaul)のロープを引いて、サンフランシスコで特注した極小ストームジブ(前帆)も降ろしたのだ。

それでも、裸のマストに当たる風だけで、〈青海〉はマゼラン海峡を東に向けて突っ走る。ローリングのダンパーとなる帆がないのに、なぜか横揺れが少なく、走りは奇妙に安定していた。舵をウインドベーンに任せて船室に下りると、プリマス灯油バーナーに点火して、昼食の用意に取りかかる。

「日暮れまでに、次の停泊地に着けるだろうか?」

到着前に日が落ちて視界を失えば、この狭い海峡で、しかもこれほど強い風の中、〈青海〉は座礁するか岩々に衝突してしまう。

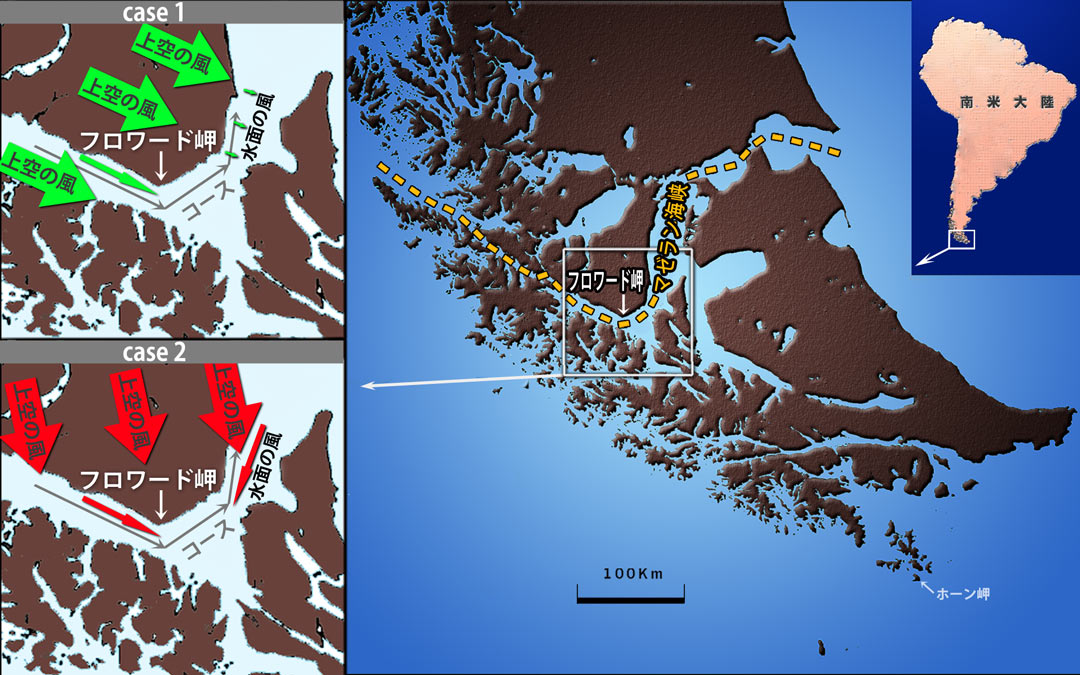

マゼラン海峡の中ほどには、南米大陸最南端フロワード岬が突き出ている。そこで海峡は折れ曲がり、東西方向から南北方向の水路となる。が、岬の前を通過して、南北方向の水路に入ったとき、この烈風はどう吹いているのか。

両側を山々に挟まれた狭水路では、本来の風が陸地に曲げられて、水路沿いに吹く傾向がある。しかし、確かな風の予測は難しい。上空の風向の小さな違いが、山々の影響で海面の風を激変させる場合があるからだ。フロワード岬を過ぎた後の風は、周囲の地形から推測する限り、弱めの横風になるか、真正面から吹く強風になるか、どちらかだった。

仮に、これほどの烈風が向かい風となれば、狭い水路でタッキングを繰り返してジグザグに走りながら、しかも風で起きた表層流に押し戻されながら、前進できる見込みはない。

いや、もし可能で、風上に少しずつ移動できたとしても、途中で必ず日が沈み、陸が全く見えない暗闇の中、人里遠く離れた本物の闇の中、〈青海〉とぼくは、おそらく座礁してしまう。

この烈風がいつまで続くのか。岬を回った後、風はどう変わるのか。向かい風だったら、どうすればよいのか。全てが未知で、不安で、助けてくれる人はもちろんなく、頼れるのは自分自身だけだった。いや、これほどの風の中、自分は何もできないことを、これまでのパタゴニア航海で、いやというほど学んでいた。

でもそのとき、ぼくの心は希望と勇気で満ちあふれ、少しの絶望感も抱いていなかった。岬を回れば風が弱まり、自分は必ず助かるという、何の根拠もない確信が、なぜか全身に満ちていた。最悪の結末を極度に恐れ、途方に暮れながらも、ぼくはひたすら幸運を信じていた。

*航海のより詳しい情報は、こちらで御覧いただけます。