18. 氷河と雪嵐の水道

ゴールを目前にして、不安が心を占領し、やはり無理かもしれないと悩み始め、先の見えなくなることがある。力不足を実感し、自分にできるはずがないと、頭を抱えることもある。

〈青海〉とぼくの行く手には、 憧れのホーン岬が迫っていた。

嵐の始まりは、モーニング入江に着いた翌日だった。

山々に囲まれた小さな入江の上空を、雪まじりの風がヒューヒューと走り抜け、ときおり霰がバラバラとデッキに打ち当たる。ビーグル水道のうねりが入江の中まで押し寄せて、〈青海〉は上下に揺れていた。水道内では雪嵐が吹き荒れているに違いない。

パイロットチャート(気象海図)のデータによれば、これから向かう4月のホーン岬では、卓越風の風力が平均6に達している。平均6ということは、風力2の軽風のこともあり、ときには風力10の猛烈な嵐にもなるだろう。それほど強い風の中、ホーン岬を無事に通過できるのか。

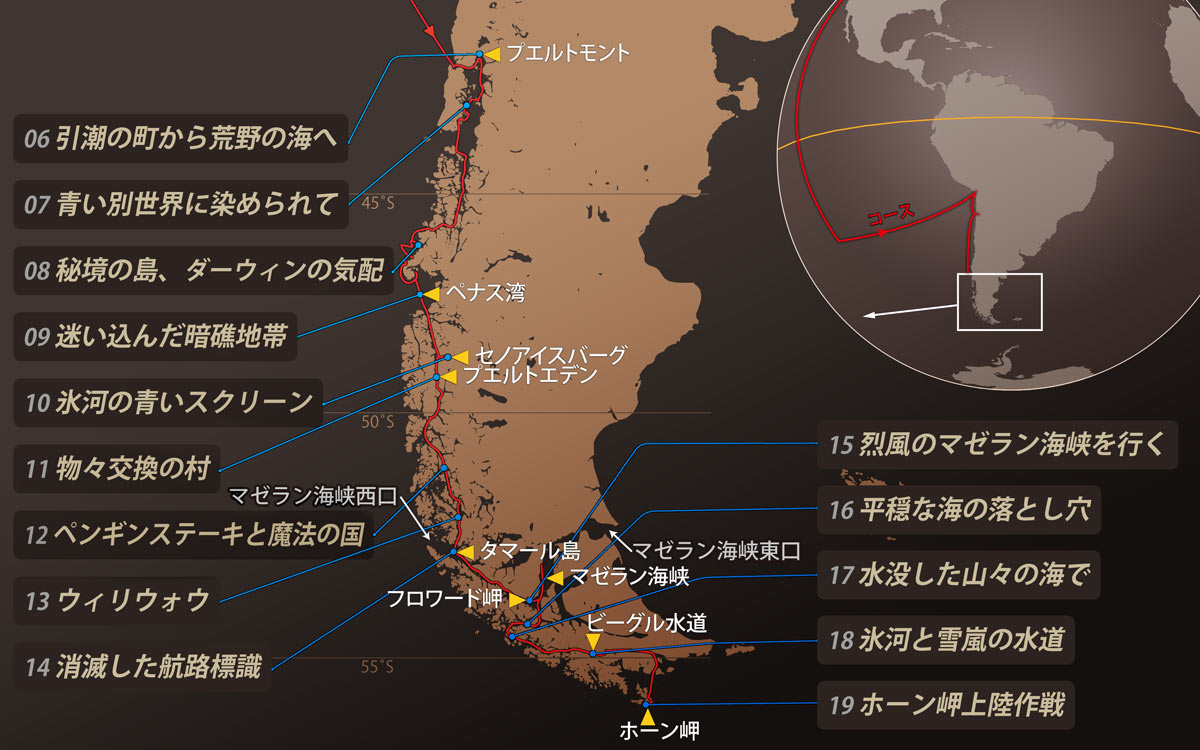

雪嵐が三日ほどで収まると、〈青海〉は入江を後にして、ビーグル水道に進み出る。150年以上も昔、進化論で知られるダーウィンがビーグル号で通った水道だ。日本を出る前、海図を眺めながら、この日々をどれほど夢見たことだろう。

狭い水道の両側には、山々がそびえ立ち、昨日までの雪で白一色の斜面には、氷河の青がひときわ鮮やかだ。ロマンチェ氷河、アレマニア氷河、フランシア氷河、イタリア氷河、オランダ氷河。二十数キロ間に、壮大な展覧会のように並んでいる。

チリ多島海に入って以来、氷河は何度も見ているはずなのに、あの青い不思議な色と鉱物結晶のような断面は、目を向けるたび、なぜか心の奥まで染みてくる。

氷河の解けた水が、山腹から滝となって流れ落ちる場所もある。高さ何百メートルあるというのか。双眼鏡を向けて、ぼくは息をのんだ。落下する水の動きがスローモーションだ。目前にそびえる山々も氷河も滝も、全てがあまりに大きすぎた。頭が混乱するほど巨大なスケール感に、ぼくは一瞬、身動きできないほどに圧倒されていた。

夕方には、65キロ先のフェラリ泊地に到着し、CQR型の 錨を投下した。いつものようにエンジンの力で引いて、利き具合を確かめる。すると錨は海底を滑ってしまう。急いで水から引き上げると、錨の表面には灰色の泥が付いている。おかしい、泥の海底ならCQR型の錨は利くはずだ。不審に思い、次はダンフォース型の錨で試してみる。が、だめだ、やはり海底を滑ってしまう。デッキに引き上げてみると、これにも泥が付いている。間違いなく海底の泥に潜っているはずだ。錨が利かないわけがない。どうしたのか。急がなくては日が沈む。

注意深く錨を観察した。表面に付いた泥に触ると妙に軟らかい。錨の爪先には、違う種類の硬い泥も少量付いている。ということは、おそらく海底の泥は柔らかすぎて、錨は利かないが、その下に硬い泥がある。下ろした錨は軟らかい泥の層を突き抜けて、硬い泥まで達するが、錨が食い込むには硬すぎる泥なのだ。

食い込み性能に優れたフィッシャーマン型アンカーの出番だった。チリ多島海の困難な錨泊 に備え、サンフランシスコで入手したPaul Luke社製40ポンドアンカーを、いよいよ使うときが来た。

50メートルのロープをつないで投下すると、まさに予想どおりだった。エンジンで引いても錨は全く滑らない。しっかりと海底に食い込んだ。〈青海〉が吹き流される不安はもはやない。今夜はゆっくりと安眠できる。

この出来事は、錨泊の難しさをぼくに再認識させていた。卓越風の平均風力が6に達する嵐の海で、ホーン岬の前に錨を打ち、手 漕ぎボートで〈青海〉を後にできるだろうか。完璧な錨泊をしなければ、〈青海〉は無人のまま吹き流されてしまうだろう。

難所として悪名高いホーン岬に、独りで上陸するつもりでいたからだ。

*航海のより詳しい情報は、こちらで御覧いただけます。