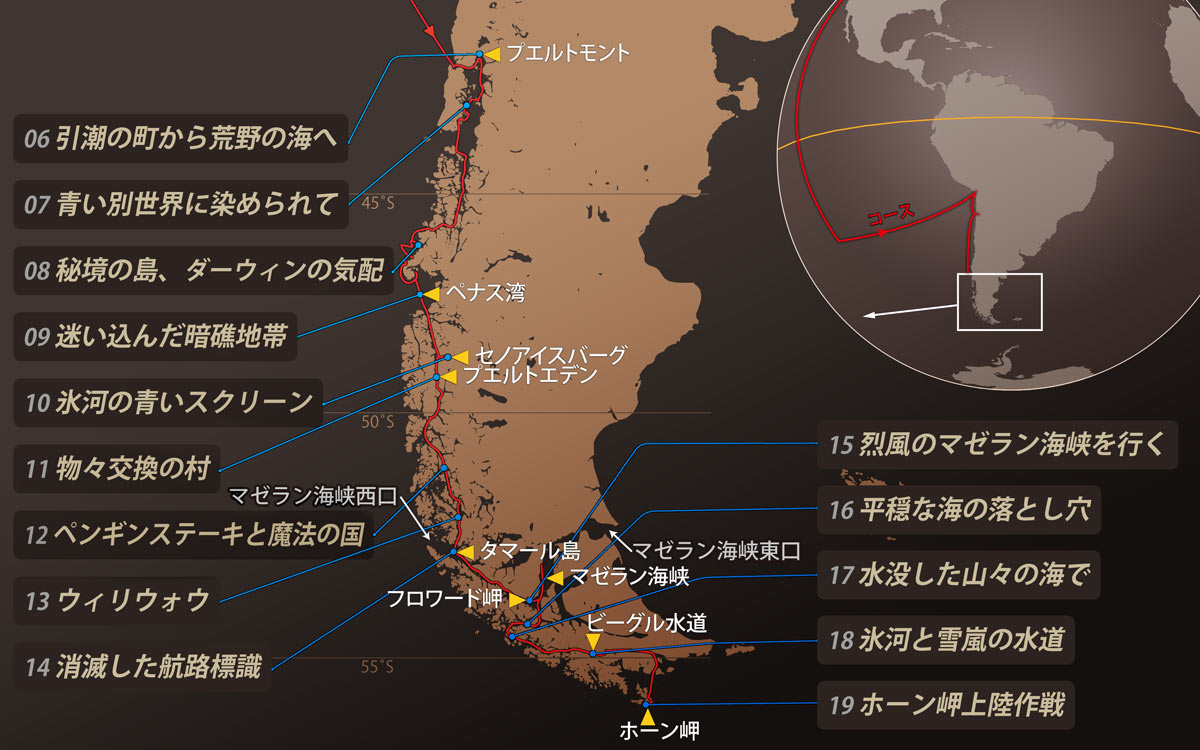

11. 物々交換の村

温かい寝床の中に、いつまでも入っていたいと思うことがある。現実を忘れ、夢の中に住み続けたいと願うときもある。

チリ多島海の小さな村で、ぼくは航海という夢の中、さらに夢を見ていたのかもしれない。

1・エデンの港

アダム島を過ぎて、6キロ先のイブ小島を回ると、そこはエデンの港だった。

プエルト(スペイン語で「港」)エデンは、1,800キロも続くチリ多島海の中ほど、ウェリントン島に位置している。

辺り一帯の海面には、険しい岩山の無人島が見上げるばかりにそびえて並び、人影も家畜も建物も、ぞっとするほど何もない。一番近い町でさえ、海路で500キロほども離れている。プエルトエデンは、広大な無人地帯に孤立した村だ。

南米にスペイン人が渡来したのは、16世紀の昔。だが、はるか以前からアラカルフ(Alacaluf)という民族が、この地方に住んでいた。

「えっ、プエルトエデンだって? あそこは先住民の村で、とんでもない所だ。お金は通用しなくて、何でも物々交換だし、荷物は知らないうちに持ち去られてしまう。悪意というより、他人の物と自分の物の区別がないのだよ」

以前に寄ったチリの町では、こんな噂も聞いていた。

荒涼としたエデンの港に着いたとき、多島海の旅は9週間目に入っていた。〈青海〉を小さな木造桟橋に泊めて、静まりかえった島の岸辺を踏んでいく。

なんと寂しげな村だろう。小雨の中、粗末な家々が少し並んでいるだけで、道らしい道は1本きりだ。湿地のような地面には、草木が弱々しく生えている。長靴がめり込んで、歩きづらい場所もある。南緯50度に近い、寒い最果ての土地だった。

人の住む島に来たのは、4週間ぶり。新鮮な肉と野菜の入手方法を聞くために、カラビネーロ(警察官)の駐在所を訪ねてみる。民家のような木造平屋の正面には、赤、白、紺、3色のチリ国旗を掲げたポールが立っている。

「この島では、寒くて野菜は育ちません。肉も、住民たちは月1回ほど食べるだけで、入手困難です。半月に一度、補給船が生活物資を積んできますから……」

ガルシアという大男が、戸口で気の毒そうに答えてくれた。チリの町で見かけた警官は、草色の制服を着てサブマシンガンを握っていたけれど、彼は普段着のセーター姿だ。人口330の小村に、カラビネーロが4人も派遣されていた。

卵だけでも手に入れようと、小雨で肩をぬらしながら、ぼくは村を歩きだす。背中の青いバッグには、少しだけ着古したズボンとセーターが入れてある。この村の住民は、古着を欲しがると聞いたから、卵と交換できるだろう。

やがて見つけた、物置小屋のように粗末な家。周りの地面に数羽のニワトリが走っている。近づく人の気配を察したのか、壊れたドアの隙間に若い男が顔を出す。ぼくは自信のないスペイン語で言ってみた。

「卵を欲しいのです。航海に必要なので」

「ないね」

人相ばかりか、愛想までも悪いやつ。

「あのう、衣類と……」

それを聞くなり男は態度を変えて、家に招き入れた。牢獄のように小さな窓穴があるだけで、室内は夕方のように薄暗い。家具らしい物も見当たらず、貧しく陰気な家だった。

男は妻を呼ぶと、2人で古着を手に取って、やけに念入りに調べて言う。

「なんだ、こんなボロは欲しくないよ」

一瞬、ぼくは開いた口がふさがらない。なんてぜいたくな人たちだ。古いには違いないけれど、汚れもないし穴もない。だいいち、ぼくの着ている服より立派なはずだ。バカにされたようで悔しいけれど、身振り手振りで何度も頼んで、泥の付いた8個の卵を手に入れた。

2. 日本人なら直してくれ

翌日も、陰気な小雨が降っていた。

目標のホーン岬まで、まだまだ数か月も続く多島海の船路。島の入江や湾に出入りするたびに、〈青海〉の小さなディーゼルエンジンを使うから、ここで燃料の補給をしておきたい。カラビネーロの話では、自家用の軽油を持つ住民がいるらしい。教えられた家に向けて、海岸線を歩きだす。石の転がる雨の浜には、数隻の壊れかけた小舟が引き上げられて、辺りをさらに寂しく見せていた。

ほどなく着いた海辺の民家は、よそに比べて少し立派で、窓には大きめのガラスも入っている。この村では富豪なのだろう。

「デ(~から)ドンデ(どこ)ビニステ(来た)?」

「デ ハポン(日本)」

玄関先で、皆との会話が始まった。母国を離れて1年半が過ぎたこと、チリ沿岸を半年ほど旅していること、軽油が必要なわけも説明した。

「日本では、どんな職業だったのかい?」

年配の小柄な男が聞いた。主人のようだ。

「コンピューターソフトの制作です」

すると男は、家族の前で物知りげに言う。

「ははあ、それはきっと電気関係の仕事だな。そんなら電気の故障を直せるだろう。ヤマハの発電機がスタートしなくて困っている。直してくれ」

「コンピューターのソフトは電気と関係ないですよ。それに、スタートしないなら、電気よりもエンジンの故障です」

この村には電気もない。ただ、カラビネーロの宿舎と少し裕福な民家では、日暮れとともに小型発電機が音を立てて回りだす。

「ともかく、あんたは日本から来た電気技師だ。日本製の発電機を直せるはずだ。修理できたら軽油はタダにしてやる」

勝手に勘違いされても困るけれど、エンジン直しは手慣れた仕事だ。ぼくは軒下でレンチを握ると、分解修理に取りかかる。

2時間後、小さな2サイクルエンジンが心地よい音を鳴らしてスタートすると、彼らは一斉に部屋に入って裸電球をともし、皆でカード遊びを始めていた。

軽油30リットルと、ムール貝やハマグリをバケツに山盛りもらって、ぼくは笑顔で引き返した。

3.まさかこんなカニを

発電機を直した話が、一晩で村中に広まり、翌朝から一騒ぎが始まった。というのも、この島の住民たちは、漁業で細々と生計を立てていたからだ。ムール貝やハマグリを採り、 燻製 を作っているらしい。彼らの小舟の動力は、帆でもオールでもなく、意外にも米国や日本製の船外機だ。最果ての村に、こんな文明の利器があろうとは。が、ぼくにとっても不運なことに、大半は故障していたのだ。

村人たちは修理を頼もうと、〈青海〉の前に押しかけた。彼らにとって船外機は漁業の大切な道具だ。1台の値段は年収を超えている。貴重な財産に違いない。この村では修理が不可能で、困り果てているはずだ。ぼくはしぶしぶ、彼らの力になろうと決めていた。

それから丸二日、船外機の修理作業に明け暮れて、ついに悲鳴を上げていた。一つが終わると次が来る。これでは村を永遠に出られない。ぼくは急いで修理道具を片付けると、カラビネーロと別れの握手を交わし、長靴やカッパを身に着けて、〈青海〉のエンジンを始動する。「さあ出発!」

が、なぜかエンジンはスタートしない。始動ハンドルに力を込めて回しても、ぐるぐると空転するばかりだ。

結局、出港は延期になって、今度は自分のエンジンを直す番が来た。排気バルブやピストンまで外す、大仕事だった。

「村を逃げ出そうとして、バチが当たったな」と思った。

船室の床と両手を油まみれにして、修理は翌日も続いていた。窓の外を眺めると、海は相変わらず陰気な雨景色。その灰色一色の水面に、おんぼろの小舟が黒い姿を現して、〈青海〉の横に近づいた。薄汚れたセーター姿の老人が、雨にぬれっぱなしで乗っている。

彼はゴトリゴトリと音を立て、〈青海〉のデッキに大きな赤いカニを置く。セントージャと呼ばれる多島海の高価な特産品だ。船外機を直したお礼と彼は言う。1匹だけでも大喜びなのに、こんな立派なカニをまさか5匹もくれるらしい。ぼくは取って置きの米国製粉ミルクやスープミックスを船室の奥から取り出すと、あわてて彼に手渡した。

これから毎日、カニばかりの食事だ。食べ過ぎて病気にならないだろうか。まあ、せっかくカニの産地に来たのだから、カニを飽きるほど食べてもいいだろう。それに、よく考えてみると、船外機の産地から来た者が故障を直し、カニの産地の人がカニをくれる、これはきわめて自然なことに感じられた。

到着から1週間後、〈青海〉はプエルトエデンを後にした。

本当は出発したくない。再び始まる困難な旅路、降り続く雨に目前の岩も見えない危険な航海、日暮れまでに次の入江に着くか不安の連続、真っ暗闇に吹く烈風に 脅 えて過ごす停泊地の夜。これらが、また戻ってくる。可能ならばエデンの園にとどまりたい。

が、それはできない。すでに南半球は秋も間近い2月なのに、多島海の旅は、やっと半分が終わったばかり。急いで南下しなくては、ホーン岬に着くのは冬になる。

ぼくと〈青海〉は覚悟を決めて、またもや秘境の海を走りだす。