13. ウィリウォウ

人物や芸術作品、自然災害や最新の科学技術など、そのすごさを本で読んだり、噂に聞いたりすることがある。だが、実物に巡り合って初めて、驚異的なパワーを心底から実感できるのかもしれない。

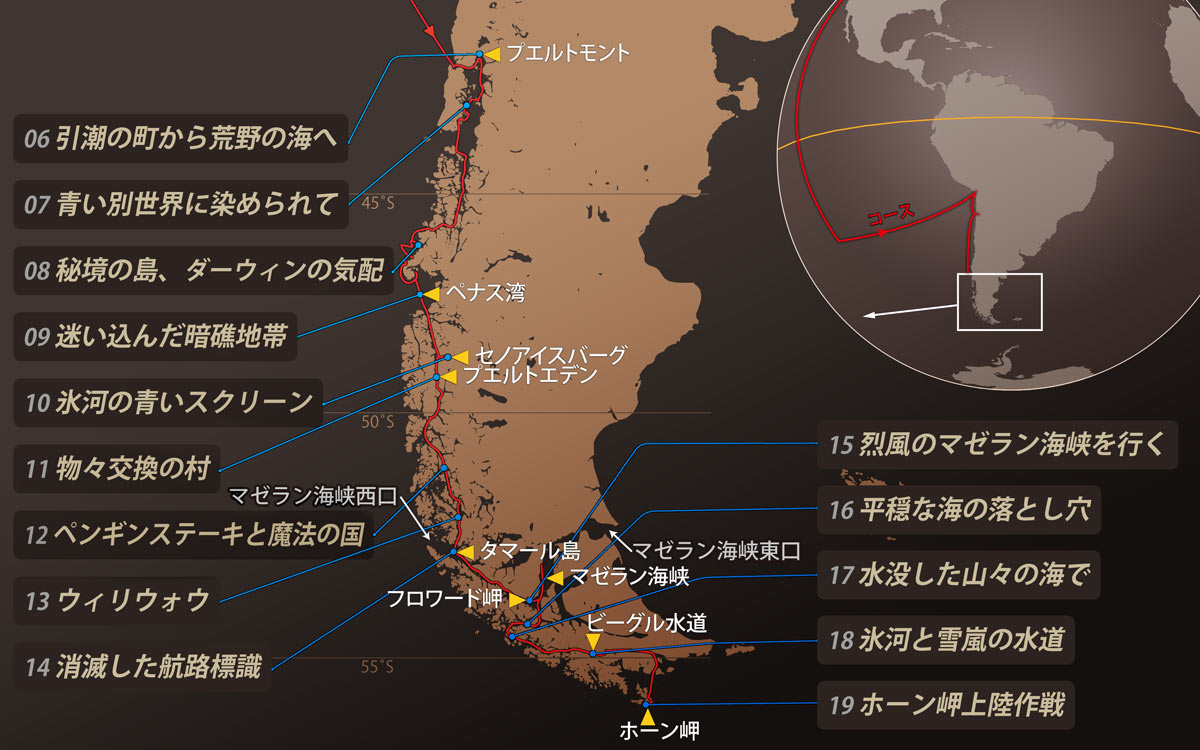

その一つが、パタゴニア地方の烈風だった。

人里離れた秘境の地、何が起きても不思議のないチリ多島海。

全てが常識外れの水域には、フィヨルド状の複雑な地形に増幅された、想像を絶する烈強風、ウィリウォウが吹き荒れる。

5度目のウィリウォウに遭ったのは、南緯52度、イスマス(Isthmus)入江の中だった。

奥行き3キロほどの細長い入江の両側には、荒々しい不気味な紫の岩山が、雨にぬれて人を威圧するようにそびえ立つ。ぞっとするような谷間の入江、この世の果ての荒涼とした光景だ。

密集する島々の間をごうごうと吹く強風も、入江の中には届かない。周りの険しい山々が、衝立 のように働いて、風の侵入を防いでいた。米軍発行の水路誌にも、「One of the best anchorages」と記載がある。この安全な停泊地で、ゆっくりと今夜は休息できるだろう。1日の航海を終えた〈青海〉は、静まりかえった入江の奥に進み、2本の 錨を投下した。

入江の口から、猛烈な風が吹き込んできたのは、天気の回復を待っていた朝だった。マストは不気味な低周波の唸り声を上げ、デッキに降ろした帆が破れそうなほど暴れる音もする。ぼくは急いで船室を駆け出ると、体も吹っ飛びそうな風の中、帆に打たれて怪我をしないように近づいて、手早く帆にロープを巻いて固定する。

船室に駆け戻って窓から見ると、周囲の海面は白波に覆われて、マストに当たる突風が、ときおり船体を大きく傾ける。入江の岸に少しばかり生えた低い木は、今にも折れそうなほどに曲がっている。圧縮空気の塊のような突風が、もうもうと水煙を上げて入江を駆けるたび、水面に浮かぶ鳥たちを転がすように投げ飛ばす。船尾につないだ手漕ぎボートは宙に何度も舞い上がり、ついに水没して消えた。

さらに風が強まれば、錨が滑り、〈青海〉は吹き飛ばされてしまうだろう。ジェット戦闘機を間近にしたような、正気でいられない風の音。船体の周囲に生じた乱気流が、ぼくの体を激しく揺するほど、船腹をすさまじく振動させている。急いでどうにかしなくては、厚さ5ミリの船腹が疲労破壊して、〈青海〉は沈没するだろう。と思いながらも、全身を襲う 轟音、振動、恐怖で何もできず、布団をかぶって震えていた。

この地方の風は、間違いなく常識を超えている。気象観測所が設置されたEvangelistas島のデータによれば、台風並みの風力8を超す風が、週に1度か2度は吹き荒れる。実際、船室の気圧計の表示も、台風並みの974ヘクトパスカルまで降下した。とんでもない所に来たものだ。

だが、どんな嵐も、不運も、困難も、永遠に続くはずがない。ウィリウォウの烈風が収まると、〈青海〉は入江を後にして、島々の隙間に帆を揚げる。途中で雨が強く降り始め、周囲の景色をかき消すと、灰色一色に塗られた世界をコンパスと測深器、おそらく第六感も頼りに舵をとる。そして雨が弱まると、灰色のカーテンが落ちたように、進路の左右に奇怪な紫色の岩山が、高々と屏風のように続いて現れる。あの独特な濃い紫は、いやというほど目に染みる。

雨も休み休みに降る、天気が比較的よい日には、厚雲の穴から太陽が細く差し込んで、薄暗い海に浮かぶ島々をスポットライトのように照らしていく。すると陰気な紫色に沈んでいた岩肌が、そこだけピンクに、あるときは黄金色に輝いた。光の当たり方しだいで次々と色を変える、魔法のような島々の眺めは、夢を見ているとしか思えない。

ふと、山の頂上に目を移すと、あふれそうに積もる氷河が、薄暗い曇り空に青緑の蛍光を放っている。〈青海〉の両側にそそり立つ、心に染み入る濃い紫の岩壁には、もつれ糸か流し素麺のように下り落ちる、純白の滝。見るたびに新鮮な驚きが、抑えきれなく胸の中に湧き上がる。

でも、おかしい。前方の小島の一つが、ペンキを塗ったように赤いのだ。海図を調べると、難破船だ。

双眼鏡を向けて詳しく観察する。デッキから上は4階建てほどもあり、横転して船尾のプロペラが露出している。ウィリウォウに吹かれたのか。乗組員も装備も充実した大型船に、いったい何が起きたのか。

南米南端ホーン岬まで、小さな〈青海〉は無事に航海できるだろうか。

*航海の詳しい様子は、こちらで御覧いただけます。