12. 未知の惑星とペンギンステーキ

宇宙から来た物体を目撃したり、未知の生物に遭遇したり、生涯で一度も見ていないものが目前に現れたりして、情報を処理できずに脳がパニックになったとき、どうすればよいのか。

〈青海〉とぼくは、とても現実とは思えない、不思議な世界を旅していた。

ただごとではなかった。

景色は常識の範囲を超えている。この世のものとは思えない。恐ろしいのか、それとも美しすぎるのか分からない。ただ、すさまじいことだけは、疑いようもなかった。すごさに慣れて、すごさの分からなくなった自分に、ふと気づく。

1年のうち330日が雨降りという、チリ多島海の中部地域。島々は不気味な濃い紫色にぬれ、ときには石炭状に黒光りする奇怪な岩肌をさらし、暗い雨雲の下に続く。焼けただれたように陰惨な斜面、腫瘍のような醜い突起に覆われた山々。過酷な風雨に浸食された、草も木もない丸裸の巨大な岩からは、命の一かけらも感じない。あたかも魔物のすみか。ぞっとするような死の世界。

島々は標高数百メートル……。そう思って海図を調べると、実は1,000メートル以上のときもある。海の上では感じ方が陸と違うのか。スケールの大きさに感覚が 麻痺したのか。

大昔、海底が隆起を始めてアンデスの山々ができた。それらの谷間は氷河に深く浸食され、後に海水で埋まり、無数の頂上が島々となった。その水面を、ヨットに乗って旅している。飛行機で山脈を飛ぶようだ。長い地球の歴史が、体に直接染み入るようだ。

いや、未知の惑星に来たようだ。目前の景色は地上のものとは思えない。荒涼とした島々の姿と色は、人間の想像力を超えていた。

日本を出る前、『ホーン岬への航海』(ハル・ロス著、野本謙作訳)を読み、写真と文が語る多島海の異様な島々の景色、悪魔の仕業のような山々の姿と色彩に、何度もため息をついていた。地球という惑星の、四十数億年に及ぶ壮大な歴史、人間を超えた途方もないパワーの存在を、身震いするほど強烈に感じていた。でも、今、目前に広がる景色の迫力は、それどころではない。比較にすらならないものだった。

「いかなるカメラも捉えることができず、どんな文章も表現不可能な、地球に残る最後の秘境の野生美」。チリ政府発行の観光ガイドブックは、こう説明する。もちろん、ぼくの撮る写真にも、巨大な臓物を置いたように気味悪く、醜い幼虫のような凹凸の肌に覆われた、山々の不思議な姿、両目を通って心に染み込む形と色は、写らないと知っている。

それでも、わけも分からず、ぼくは夢中でカメラを向けていた。いや、写真を撮るよう、景色に強制されたのだ。食費も削って買った貴重なフィルムは、どんどん減っていく。これ以上、鮮烈な映像が現れないでほしい。心の底から願っていた。

けれども、島々の隙間を走る〈青海〉から、奇怪な山々を見上げるたびに、抑えきれない感情が、どうにも逆らえない衝動が、心に強く湧き上がる。デッキに立って写真を撮らずにいられない。シャッターボタンを何度も押した後、やっと満足してカメラを船室に置きに行く。そして再びデッキに戻ると、またしても両目に飛び込む山々の姿に驚いて、カメラを取りに引き返す。その繰り返しだった。

カメラをしまう数十秒間、ほとんど景色は変化しないのに、再び驚いてレンズを向けるのは……。大変なことに気がついた。この想像を絶する光景は、写真どころか記憶にさえ残らない。生まれてから一度も類似のものを見ていないとき、それを人はすぐに記憶できるだろうか。

〈青海〉は船尾に釣り糸を引きながら、密集する無人島に挟まれた迷路状の水面を、何枚もの海図を頼りに南下する。進路の左右にそびえる不気味な岩肌の山々が、小雨に煙った昼下がり、ふと後ろを振り向くと、釣り糸に獲物が掛かっている。糸を握って引いた手応えは、異常に重い。ひょっとして流木を釣ったのか。

ぼくは両腕に力を込めて、30メートルの釣り糸を巻いていく。獲物は浮き沈みを何度も繰り返し、ほどなく船尾に近づいた。が、よく見ると、鳥なのだ。

殺してまで食べようとは思わない。でも、釣り針を外して逃がすとき、噛みつかれたら怪我をする。それにしても、やけに丸々と太った奇妙な鳥だ。

水面からデッキに引き上げると、顔を近づけて観察する。背中は黒、胸は白、足には小さな水かき、体の表面は羽毛というよりも毛皮のようだ。翼の形はヒレ……。

「あっ、これはペンギンじゃないか」

気を失ったのか、ピクリとも動かない。体を触わると、温かい。目覚めたら一緒に少し遊んでから、海に戻してやりたいが、起き上がりそうな気配は全くない。水中を引かれて窒息したのだろうか。ぼくはペンギンの白い胸に両手を当てて、人工呼吸を始めていた。ペンギンの人工呼吸法なんて、学校で習ったこともないし、人間と同じでよいかも分からない。

腕時計を見ながら、しばらく圧迫を繰り返したけれど、生き返る徴候はなかった。釣り上げたとき、首が水鳥のように長く伸びていたから、針に掛かったショックで首を骨折したのだろう。

ペンギンが死んだ以上、海に帰すのは無意味だし、せっかくの命を無駄にしたくなかった。ぼくはペンギンを食べることにした。

腹の中心線に包丁の先を当て、恐る恐る解体してみると、胸に少量の筋肉があるだけで、大部分は内臓と骨だった。皮膚の下には脂肪の層も見当たらない。両胸から取った2枚の肉を、片方はステーキ、残りは翌日のシチューに入れた。味は意外にも……。

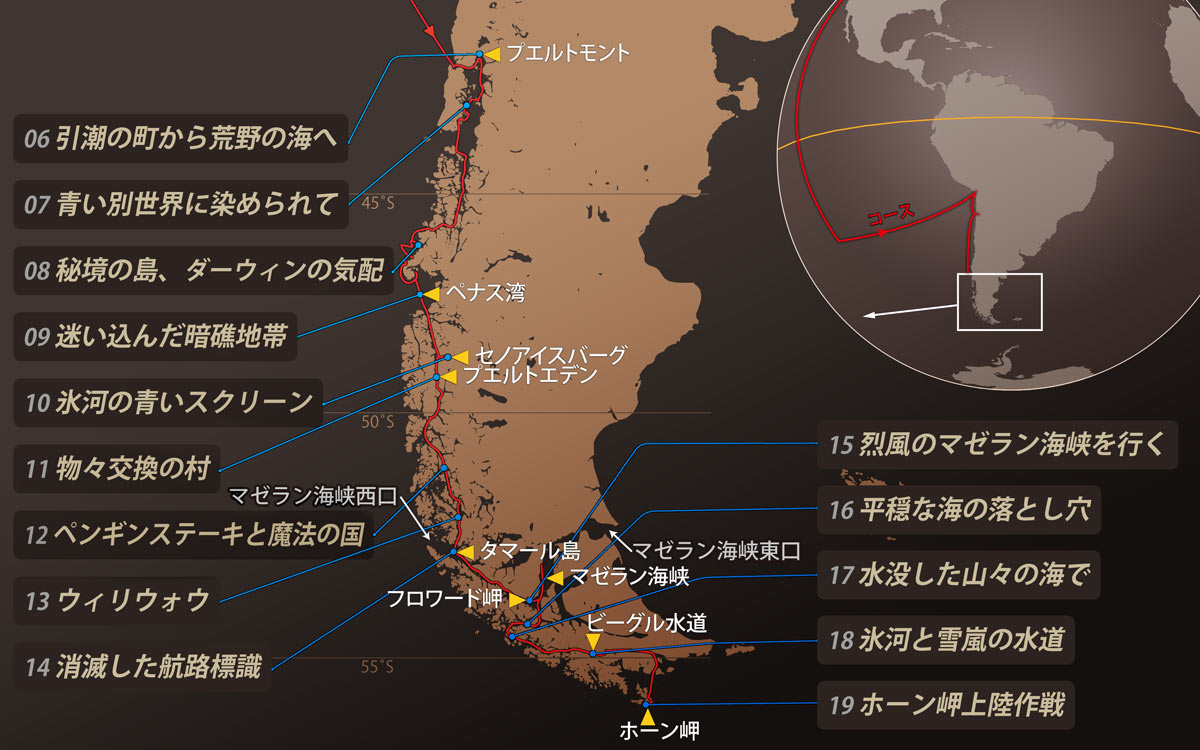

*航海の詳しい様子は、こちらで御覧いただけます。