28. 嵐の予兆

午前5時40分、メルキョー群島に朝日が昇り始めると、氷に包まれた島々の上では浮き雲が、 銀桃色に輝いた。

6日も過ごした湾内に風はなく、昨日からの嵐はやんでいる。だが、気圧は985ヘクトパスカルと低い。すでに次の嵐が近いのかもしれない。

それでも出発を決意して、真っ赤な防寒着上下を着ると、灯油コンロに点火した。熱い紅茶を飲む時間も惜しく、ゴムボートに乗って停泊用ロープを岸から回収すると、〈青海〉はメルキョー群島を後にする。振り返った水面には、走る船体を追う魚、いや、双眼鏡でよく見ると、十数羽のペンギンが跳ねている。

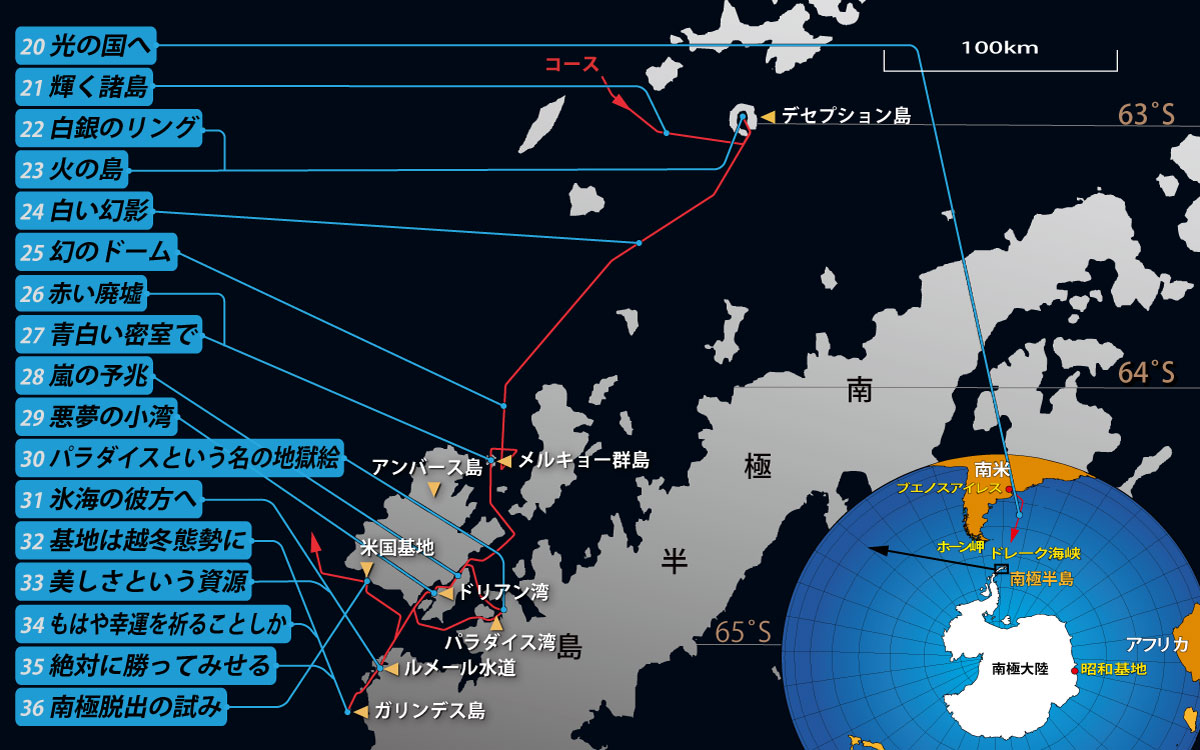

次の目的地に決めたのは、80キロ南のドリアン湾。1日の航海距離としては長めだが、次の嵐が来る前に、なんとか到着しなくては。

先を急ぐ〈青海〉の周りでは、島々が日差しに照らされて、氷河の輝く白と岩肌の黒との、強烈なコントラストを見せていた。でも、それは進行方向だけで、振り向いた後ろ半分には不吉な雲が広がり、山々に暗くかぶさっている。晴れ空と曇り空の境界線は、常に頭上に見えて、〈青海〉と同じ速度で進んでいるようだ。ついさっき通り過ぎた氷の山々はすでに日陰なのに、〈青海〉は常に日を浴びているのが奇妙だった。

やがて周囲の海面には、次々と奇妙な青い塊が現れて、ぼくは不思議の世界を旅していた。部分的に解ける速度が違うのか、波風に複雑に浸食されたのか、一つ一つの青氷山は実に奇妙な形状で、わけの分からない抽象彫刻のようだった。

ガラスの大宮殿の失敗作、恐竜の透き通った骨の山、青白い巨大オバケキノコの集団にも見える。あまりにも幻想的な姿には、両目の焦点も合わない感じで、周りの景色も万華鏡のようにぐるぐると、回っている心地だった。〈青海〉が進むにつれ、眺める方向が変化して、一つ一つの解けかけた氷山は、あたかも奇妙な夢か幻のように、刻一刻と姿を別物に変えていく。

青氷山の一群を通り抜け、さらに前進を続けると、船底で不意にガツンと音が鳴り、〈青海〉は急に停止した。

しまった、暗礁に乗り上げた。海図に記載のないやつだ。これだから南極は油断できない。座礁したまま嵐が来てしまうのか。2秒ほどの間、さまざまな思いが脳裏をよぎり、次に何が起こるかと身構えた。

次の瞬間、ガラガラと音を立てながら、氷塊が船腹をこすって流れてきた。岩ではなく、氷に衝突したようだ。船首をステンレスで補強した〈青海〉に被害はない。それどころか、長さ数メートルの氷は真っ二つに割れていた。「砕氷ヨットだ!」

太陽が北天を過ぎたころ、〈青海〉は白い島々の隙間、ノイマイヤー(Neumayer)水道に進入し、白銀の峰々が左右に光る藍色の水路を走りだす。細長い水面には大小無数の氷が浮かび、純白すぎて目に染みる。

出発直後は頭上に見えていた、晴れと曇りの境界線は、すでに〈青海〉を追い抜いて、空は一面の灰色に変わっていた。急がないと嵐になる。目指すドリアン湾は、ノイマイヤー水道の途中に位置しているはずだ。

海図にない未発見の暗礁を恐れ、水道の岸に寄りすぎないように針路をとる。水面には、いたるところに氷塊が浮いている。気を付けないと、また衝突するだろう。数十秒おきにハッチから頭を出して見回しながら、船室でパンケーキを焼き上げると、デッキにフライパンごと持ち出して、海面を見張りながら昼食をとる。

「おかしい」。30キロも続く天然の水路の途中には、海図に記載のない岬、小山のような白い岬が、進路をふさぐように突き出ている。道に迷ったのか、それとも海図の誤りか。

半信半疑で岬に近づいて、白い急峻な斜面を見上げてみる。「あっ、これは大きな氷山だ」。本物の陸地か、とてつもなく大きな航空母艦を仰ぐようだ。

その氷山を迂回した直後から、空には黒雲が広がって、気圧も確実に降下していた。周囲の水面にはトゲのような鋭い小波が白く立ち上がり、氷片との見分けが難しくなっていた。気を付けないと、また衝突してしまう。

水道の左右に続く岩と氷の山々が、心を揺さぶるほどに素晴らしく、〈青海〉は強まる追っ手の風に帆を膨らませ、うれしいほど順調に駆けていたから、ぼくは迫り来る嵐をたいして気に掛けていなかった。