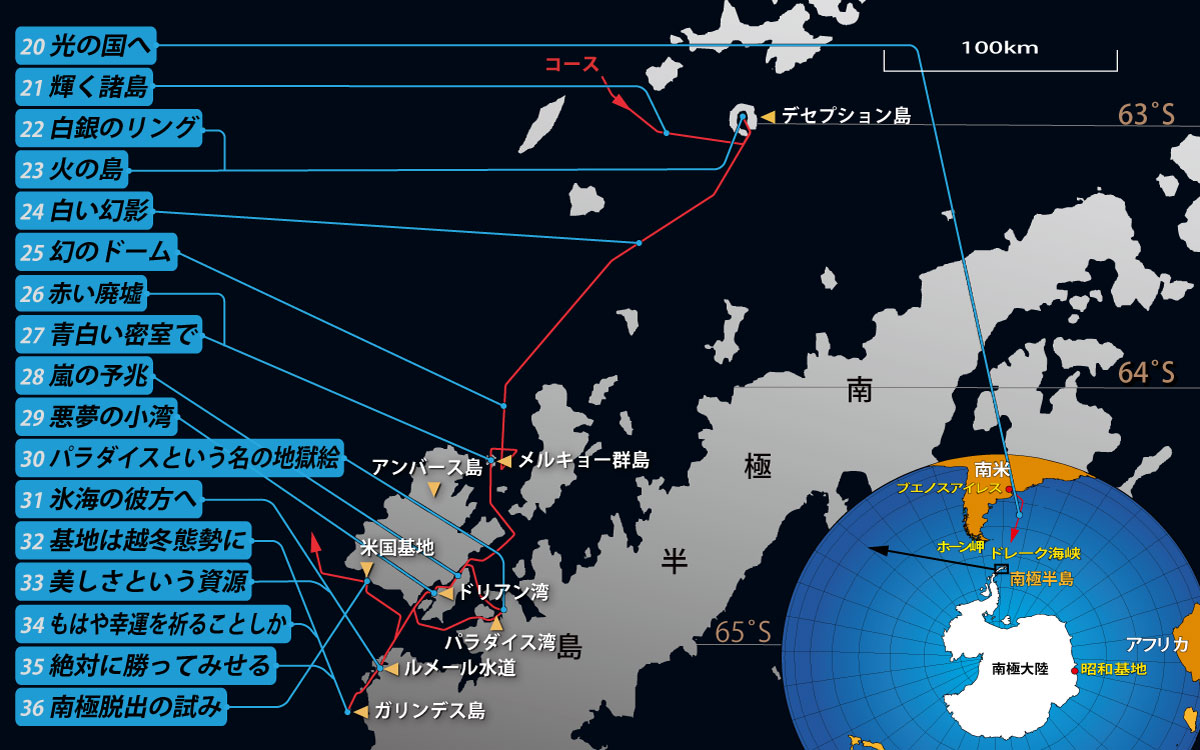

29. 悪夢の小湾

1. 銀色のヨット

南緯65度に間近いヴィーンケ(Wiencke)島のドリアン湾に着いたとき、狭い湾内には意外にも、1隻のヨットが浮いていた。

全長約10メートル、艇名〈Cocorli〉、船体はアルミ合金製で鈍い銀色。なぜか人の気配を感じない。〈青海〉に気づいて誰か出てくる様子もない。船室のハッチは開いたままだ。どうしたのだろう。

乗員が陸に上がって氷河のクレバスに落ちたのか。それとも船室で病気になったのか。いつからここに。ひょっとして数か月も……。

横に少し離れて〈青海〉を止めると、ゴムボートを水に下ろし、停泊作業に取りかかる。船首は沖の岩に、船尾は岸の岩に、それぞれ長いロープでつないでおけば、船体が吹き流される不安はない。

沖の海面には、手ごろな小岩が頭を出している。でも、その岩と船首の間にロープを張ると、〈青海〉は銀色のヨットに近寄りすぎて、ぶつかり合うかもしれなかった。

やむなく船首からは錨を打ち、船尾と岸の間に70メートルのロープを張り渡す。エンジンを全力にして船首の錨を引いても、海底から外れる気配はない。過去の経験から、風力9の嵐までは耐えるだろう。とはいえ、予期せぬことは起きるものだ。ここが南極であることを忘れてはならない。船尾から岸までロープを張ったように、やはり船首から沖の小岩までロープを……。

気がつくと、白い岸辺に赤と青の人影が動いていた。ほどなく彼らは〈青海〉の横までボートを漕いできて、握手と自己紹介を始めていた。

フランス人の若者、オリビエとガールフレンドのケティーだった。南極の山、海、氷の世界に憧 れて、3年前から準備を重ね、地中海のニース港を離れ、すでに南極を1か月以上も旅しているという。今は北に向け、帰路を急いでいるらしい。

〈青海〉に横付けしたボートに突っ立ったまま、オリビエは深刻な顔で言う。

「南極の夏は完全に終わってしまった。急いで帰らないと冬が来る」

なんということだ。これから〈青海〉はさらに進んで、南極大陸を目指すのに。

ふと思いついて、聞いてみた。

「君たち、船首から沖の小岩にロープを張ったかい?」

「もちろんさ。南極では想像を超えた嵐が吹くからね」

「でも、水路誌によれば、ここの海底は南極には珍しく泥で、錨が利くようだから。ねっ、そうだろう。船首から沖の小岩にロープを張らなくても、錨だけで大丈夫だね?」

「君の小さいヨットなら、風当たりも少ないかな。あっ、そうそう、私たちのヨットで、お茶でも一緒にどうですか」

ブエノスアイレスを出て以来、独りぼっちが38日も続いたから、人恋しくてたまらない。最優先となる〈青海〉の安全確保を忘れ、ぼくは即座に「OK」と答えていた。

ゴムボートを漕いで訪ねた銀色ヨットの船内は、暖かく、広く、豪華だった。オーブン付きの立派なキッチン、手足を楽々と伸ばせるベッド、軽油ストーブの暖房設備、壁にはステレオのスピーカーも並んでいる。〈青海〉の小さな船室に比べれば、小屋と御殿ほどの差があった。それでも彼らは、自分たちのヨットが南極に来た最小記録艇と、これまで信じていたらしい。

皆でテーブルを囲むと、赤ワインのコルクを抜いて乾杯し、最果ての海で知り合えた幸運を喜び合う。

ケティーのフランス料理を味わいながら、すてきな時間が過ぎていく。我々はヨットや自分たちのこと、南極の山々の息をのむ輝きや、心に染みる氷の青さ、巡り合った極地の動物たちについて語り合う。あまりにも楽しく平和だったから、ロープのことは完全に忘れていた。

ワインで酔いが回った。いや、ヨットが揺れているのだ。沖から吹く北風が強まって、うねりが湾内まで寄せていた。

「君のヨットは、まだ吹き流されていないよ」

悪い冗談を言う彼らの顔を見て、ぼくは不安になってきた。

腕時計の液晶表示は、午後10時過ぎ。でも、窓の外は薄明るい。

「あれ、もうこんな時間だ。そろそろ帰って寝ようかな。まだ7時ごろと思っていたよ。南極の白夜だね」

フランス艇を急いで後にすると、ゴムボートも吹き飛びそうな風の中、十数メートル横に並ぶ〈青海〉に向けて、白波の上を全力で漕ぎ進む。やっと帰り着いた船内は、寒く、狭く、貧しくて、おいしい料理も何もなかった。

2. 悪夢 (1)

南極の白い景色が、やがて真っ黒い闇に変わった。船首を向けた沖から吹き込む風は、さらに勢いを増し、船室の気圧計も台風並みの970ヘクトパスカルを下回った。烈風の立てる悲鳴に似た 轟音が、〈青海〉の船体を包んでいる。

これほどの強風は久しぶり、いや、初めてかもしれない。船首の錨が滑れば、たちまち湾の岸辺に流される。船尾を岸に70メートルのロープでつないだように、やはり船首も沖の小岩に長いロープで……。が、強風と、闇と、うねりの中、ゴムボートでの作業は不可能だった。ぼくは朝までの無事を祈ると、人を威嚇するような烈風の叫びに耐えながら、大揺れのベッドで仮眠を始めていた。

夜半過ぎ、ふと目覚めて測深器のネオン表示を見ると、水深3メートルもない。驚いて壁のコンパスをチェックすると、北を向いていた船首が、いつのまにか西を向いている。錨が滑り、船体は横向きの姿勢で流されているのだ。

夢か現実かも分からずに、あわてて船室を飛び出した。自分の両手も見えない完全な暗闇の中、〈青海〉の位置は見当もつかない。ぼくはサーチライトを握って闇に向ける。と、岸は70メートル離れていたはずなのに、目の前に黒岩と雪の海岸が照らし出された。驚いてライトを反対方向に振ると、さきほどまで横に並んでいたフランス艇が、沖に小さく見える。〈青海〉は本当に流されているのだ。

ほどなく測深器の表示は1.5メートルを指した。と思う間に、岩の衝撃が床下から響いた。〈青海〉は船腹とマストに強い横風を受け、吹き倒されるように大きく岸側に傾きながら、打ち寄せる波に持ち上げられ、次の瞬間には落とされて、ガツン、ガツンと船底を何度も岩に打ち付ける。

もはや、どうしようもない。今に真っ暗闇の岩場に押し倒され、氷点下2度の海水が船室に入ってくるだろう。夜が明けて嵐が収まれば、フランス艇に引いてもらい、岸を離脱できるだろうか。おそらく無理に違いない。夜明けまでには岩々の角が、船底を打ち破ってしまう。

いや、そんなことが起きてたまるか。この危機をなんとか、どうにかして克服しよう。セルモーターもない小さな単気筒エンジンが、これほどの強風の中で役立つ見込みはないけれど、ともかく試してみなくては。

が、寒さのためスタートしない。片手で握った始動ハンドルは、ぐるぐると空転するばかりだ。

念入りな点検整備を欠かさない〈青海〉のエンジン。心を込めて定期的に分解整備を続けてきたエンジンが、スタートしないわけがない。少量のベンジンを吸気口に注ぐと、全身の力を腕に込め、重い鉄のハンドルをさらに速く回してみる。息が切れるたびに休みながら、2度、3度、4度、夢中で始動を試みる。

ついに5度目、エンジンは爆音を立ててスタートした。船室からデッキに走り出て、沖の方向に 舵を切る。

数分後、船底を打つ岩の衝撃の間隔が、少しずつ延びると、やがて止まった。〈青海〉は強風とうねりに打ち勝って、ゆっくりと岸を離れている。

でも、この真っ暗闇と嵐の中、どこに行けというのか?

3. 悪夢 (2)

まずは、とりあえず、エンジンで少しずつ進み、フランス艇に助けを求めよう。彼らは岸から2本、沖の岩にも2本、長いロープを張っている。横腹に小さな〈青海〉をつないでも、おそらく吹き流される危険はない。

強風と波に逆らって、ともかく全力前進を試みる。夢中でフランス艇に接近を試みる。が、だめだ。どうにか途中までは行けるのに、風の力が強すぎて、最後の10メートルが進めない。もう少しで横付けできるのに、それより前に進めない。

波と風の威力に負けて、岸に戻されかけるたび、エンジンが壊れそうなほどに回転を上げ、全力前進を試みる。

が、何度やっても、だめだ。フランス艇の10メートル手前に達すると、不思議な力に引かれるように、なぜか止まってしまうのだ。

〈青海〉は前進できないまま、舵のコントロールを失って、横流れを始めていた。高速回転するスクリューが、フランス艇を岸につなぐ長いロープに触れれば、すぐに切断してしまう。

そう思う間に、船底からロープをこする音が響いた。驚いてアクセルレバーを引き戻す。同時に推進力を失った〈青海〉は、闇の中を岸に向かって吹き流されていく。

「これでは岩場に再び乗り上げる!」

あわててアクセルレバーを前に押し、烈風と高波に逆らって、もう一度フランス艇に夢中で接近を試みる。

が、やはり、おかしい。残り10メートルまではどうにか行けるのに、それ以上は一歩も進めない。犬をつないだ鎖が張ったように、少しも前に進めない。

「犬の鎖? 鎖?? いや、ロープだ!」

急に思いついてライトを後ろの水面に向けると、船尾から岸に向けて白いラインが延びている。停泊作業で張った70メートルのロープだ。暗闇の中で気が動転し、こんなことさえ忘れていた。

即座にロープを外すと海に投げ捨て、再び全力前進を試みる。周りが空か海か分からないほど深い闇の中、ぼくが必死で点滅させる24万カンデラの強力サーチライト。そのまぶしい光に驚いて、フランス艇の2人はデッキに姿を現した。

烈風と高波の威力に逆らって、〈青海〉は何度も岸に戻されそうになりながら、それでも少しずつ、少しずつ、フランス艇に近づいて、ついには真横に並ぶ。ところが2つの船体は波とうねりで互いに大きく上下して、船腹で激しく衝突を繰り返す。

「早くロープを投げろ」

風の絶叫が響く闇に、彼らが声を張り上げた。ぼくは船尾から1本のロープを投げると、急いで船首に走って2本目も投げ渡し、〈青海〉をしっかりとフランス艇に横付けする。

「ああ、これで大丈夫、これで助かった、命拾いだ」

一安心して周囲をライトで確認すると、一大事に気づいた。フランス艇をつなぐロープ4本のうち、1本が途中で切れている。驚いて横の海面にサーチライトを向けると、闇の中に黒光りする岩場が迫っていた。ロープの本数が減って力のバランスが崩れ、2艇は並んだまま湾の横岸に流されていた。

ほどなく岩場に乗り上げて、波に持ち上げられては落とされ、岩に何度も打ちつけられて、船底が破れてしまうだろう。2艇とも航行不能になれば、我々3人は南極に残されたまま冬が来る。

絶望のあまり、しばらくデッキに立ちすくんでいたが、幸いにも残りのロープがどうにか利いて、2艇は岩場の直前で止まっていた。

さらに風力が増すか、ロープがもう1本切れれば、2艇とも間違いなく座礁するだろう。

「南極の海は、もうこりごりだ。夢、夢なら、今すぐに覚めてほしい」

北の烈風が唸る闇の中、心の底から叫んでいた。

4. 嵐の後に

ドリアン湾に白い朝が来たとき、一夜の嵐は勢いを弱め、2艇のヨットが浮かぶ水面には、小波だけが立っていた。

湾口の浅瀬には、強風で流れ着いた数個の氷山が座礁して、壮大な展覧会のように並んでいる。巨大な鉄の爪で引っかいたような荒い縦縞模様の青氷山、茶色い平行線が地層のように走るピラミッド状氷山も立っている。これらの特徴的な姿は、氷山一つ一つの生い立ちを物語っているはずだ。もともと海だった彼らが、蒸発して天に昇り、雪となって地上に降り積もり、圧縮されて氷に変わり、氷河となって陸を下る旅の末、解けて再び海に還る、もしかすると数万年におよぶ生涯を。地球の壮大な歴史の中、その気の遠くなるほど長い命が、もしかすると数万回繰り返されたことも。

さらに風が落ちた昼過ぎ、岸までボートを漕ぐと、クジラの骨が散らばる黒岩の浜を踏み、白い陸地に上陸した。

足跡も付かないほど締まった万年雪の地面には、体長3メートル近いアザラシの体が1本、ゴロリと転がっている。銀色っぽい毛皮に斑点模様、体重500キロほどもあるという、ウェッデル(Weddell)アザラシだ。ゆっくり歩いて近寄ると、寝たままの姿勢で頭を持ち上げ、ぼくを見た。両目がパチリと丸く、ヒゲが生えた犬のような顔つきで、なぜか中学校の同級生、白木君にそっくりだ。

万年雪の上をさらに進み、雪解けの細い水流を踏み越えて、白い斜面をしばらく登ると、小高い氷の尾根に出た。前方に開けた眺めは、薄墨色に冷えた海、寒々とした灰色の曇り空、それらの境目に浮かぶ純白の氷山。景色は色彩のない白黒写真の世界。全てがクリーンで、空気中の汚れも凍結して落ちたよう。ぼくは口を開けて何も考えられずに、ぼうっとしながら、ゆっくりと白い斜面を踏んでいく。氷河の縁に近寄ると、クレバスに落ちるかもしれない。

海辺に引き返すと、ペンギンのコロニーに足を向けた。夏の子育てが終わった岩場の上は、寂しいほどに閑散として、所々に身長60センチ前後のペンギンが、白い胸を張り、身動きもせずに海を見つめ、嵐の名残風に吹かれて立っている。荒涼とした氷の世界に生まれ、毎日何を思い、求め、やがて老いて海に還るのか。

忍び足で近づくと、彼らは見て見ぬそぶりで、決して視線を合わせずに、急ぎ足で遠ざかる。額に眉毛のような三角模様、オレンジの嘴が白黒の体によく似合う、ジェンツー(Gentoo)ペンギンという種類だ。辺りには、干し魚のような強い臭気が満ちていた。

翌日も、小さなドリアン湾の水面には、雪まじりの風が吹いていた。天気の回復を祈りつつ、出発予定を繰り延べる。だが4日目の朝が来ても、頭上の厚い雪雲には切れ目も出ない。

フランス艇は、それでも出航を決意した。天気が悪くても乗員2人なら、交代で氷山を見張って進めるだろう。

「無事、南米まで帰り着いたら、ぜひブエノスアイレスで会いましょう」

一足先に南極を離れる彼らと、固い握手を交わして約束する。だが、夏の終わった今、これから南極大陸を目指す〈青海〉が、凍結の迫る南極の海を脱出し、大荒れのドレーク海峡を無事に渡り、南米まで帰り着けるという保証はない。白一色の吹雪に視界を奪われ、氷山に衝突するか、凍った海に閉じ込められるか、巨大波にのまれてしまうか……。

背すじに冷たい汗を感じながら、湾を出ていくヨットに向けて、ぼくは両手を何度も振っていた。

〈青海〉と比べ、はるかに大きなフランス艇にとっても、それは並大抵の航海ではなかった。数週間後、南緯50度付近で転覆し、マストを破損したという。