26. 赤い廃墟

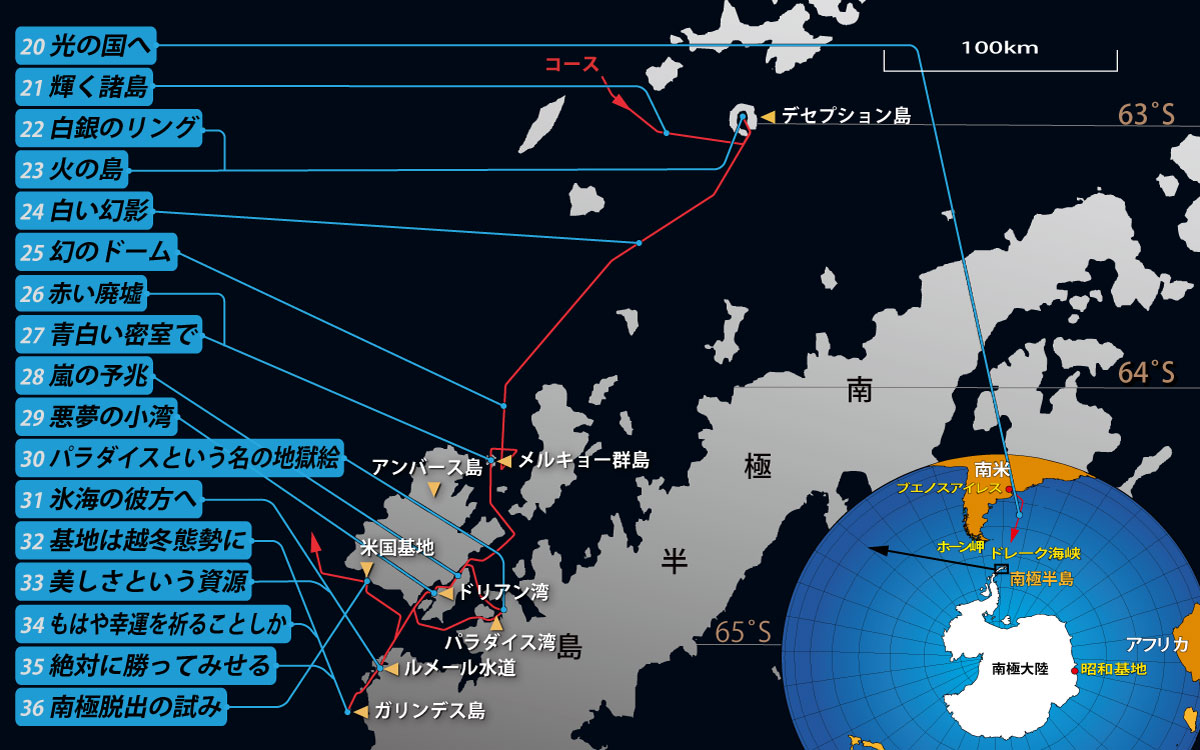

冷え冷えとした灰色一色の空と海。それらを区切る水平線に、島々が白く並んでいる。縦横約7キロのメルキョー群島は、長さ1キロから3キロほどの、小さな島々の集まりだ。島の一つ一つは、数十メートルもの厚い氷に覆われて、山盛りご飯のような白いドーム状に見えている。

海図にない暗礁を警戒して、気を張り詰めて舵 を握りながら、〈青海〉をメルキョー群島内に進ませる。南極の白と灰色ばかりの景色の中、鮮やかな赤色の建物と、数本の鉄塔が見えてきた。アルゼンチンの気象観測基地だった。測深器の表示に注意しながら、小さなコンクリート桟橋に近づくと、船首を着けて上陸した。

基地は赤く塗られた3棟で成っている。母屋と、発電棟と、倉庫かもしれないもう1棟。周囲をぐるりと歩いてみると、建物はどれも木造で古く、かなり傷んでいる。屋外の木造階段は朽ち果て、鉄塔から鉄塔に張られたアンテナ線は、切れてだらりと垂れている。ここには誰も住んでいないのだ。英国海軍発行の南極水路誌によれば、1947年に建設されたが、無人となった時期は分からない。

廃墟の不気味な雰囲気を感じつつ、ぼくは建物の角を回る。と、大アザラシに、ばたりと出くわして目が合った。数メートルしか離れていない。黒っぽい巨体は丸々と太り、見るからに強そうだ。

驚きと恐怖で、身動きできない。どうやら相手も同じようだ。目と目を合わせたまま、ぼくはゆっくりと後ずさりする。やがてアザラシのほうも奇声を上げながら、海に向けて逃げ去った。

廃墟の中を、さらに歩いた。母屋の全ての窓は板が打ち付けられ、板の隙間から中をのぞいても、暗闇しか見えない。入り口に回ってドアの取っ手を何度も動かすが、どうやら鍵がかけてある。横の壁には、小さな木箱。中に鍵が入っていた。

ドアを開けると、屋内は薄暗くて気味悪い。幽霊でも出たら対処方法が分からないと思い、〈青海〉に引き返してライトを持ってきた。

恐る恐る母屋に入ってみると、入り口の左横に休憩室らしい部屋、右には寝室がいくつも続いている。各部屋にはスチーム暖房のゴツゴツした鋳物の放熱器が置いてある。その先の医薬品庫には大量の薬、ガーゼ、包帯、注射液のアンプルが天井近くまで棚に詰まっている。暗い廊下をさらに進むと、風呂場、トイレ、台所などが並んでいた。

台所横の食料庫には、缶詰、スパゲティ、乾燥タマネギ、粉末ホウレンソウ、古くなったソーセージなのか、ミイラのような気味悪い塊も並んでいた。缶詰は皆、赤錆 びている。5人から10人ほどが、暮らしていたのかもしれない。

数時間で基地を後にした。本当は、離れたくない。基地は唯一の人間くささだ。そこを出て、白く広大な冷たい世界に戻るのは、つらくて寂しいことだった。が、とどまり続けるのは危険なのだ。〈青海〉を泊めた基地の前は、北から吹く嵐に無防備な地形だった。

安全な停泊場所を求め、メルキョー群島内を移動する。暗礁を警戒して身を乗り出すように前を見張りながら、島々の間をしばらく進むと、左右の白いドームが急に近づいて、海は細い水路に変化した。海図で今日の停泊候補地に決めたのは、さらに奥の狭い湾。だが、ほどなく目前に展開した光景は、実に意外なものだった。

高さ数十メートルの青白い氷の絶壁が、湾の三方を囲んでいる。氷の所々には、ひびが入り、今にも崩れ落ちそうだ。数トンもある氷の塊が、1つでも船体を直撃したら、〈青海〉は瞬時に破壊されるだろう。

海図を見ても、湾内は情報不足で、氷壁の存在どころか水深の記載もない。エンジンのアクセルレバーを微速に合わせ、〈青海〉を注意深く前進させていく。

突然、ガラスのように透明な薄緑色の水を通し、白っぽい海底が見えた。次の瞬間、船底から鈍い衝撃が2度響き、ぼくの体は前に転びそうなほど傾いて、〈青海〉は完全に停止した。

「座礁だ!」

*航海のより詳しい情報は、こちらで御覧いただけます。